最新更新日付 2026年2月1日

法定相続情報証明制度とは何かを一言で言えば、

「相続手続きに必要な戸籍謄本類の原本1セット」について、

各相続手続き先とのやり取りなどの負担を軽減できる制度です。

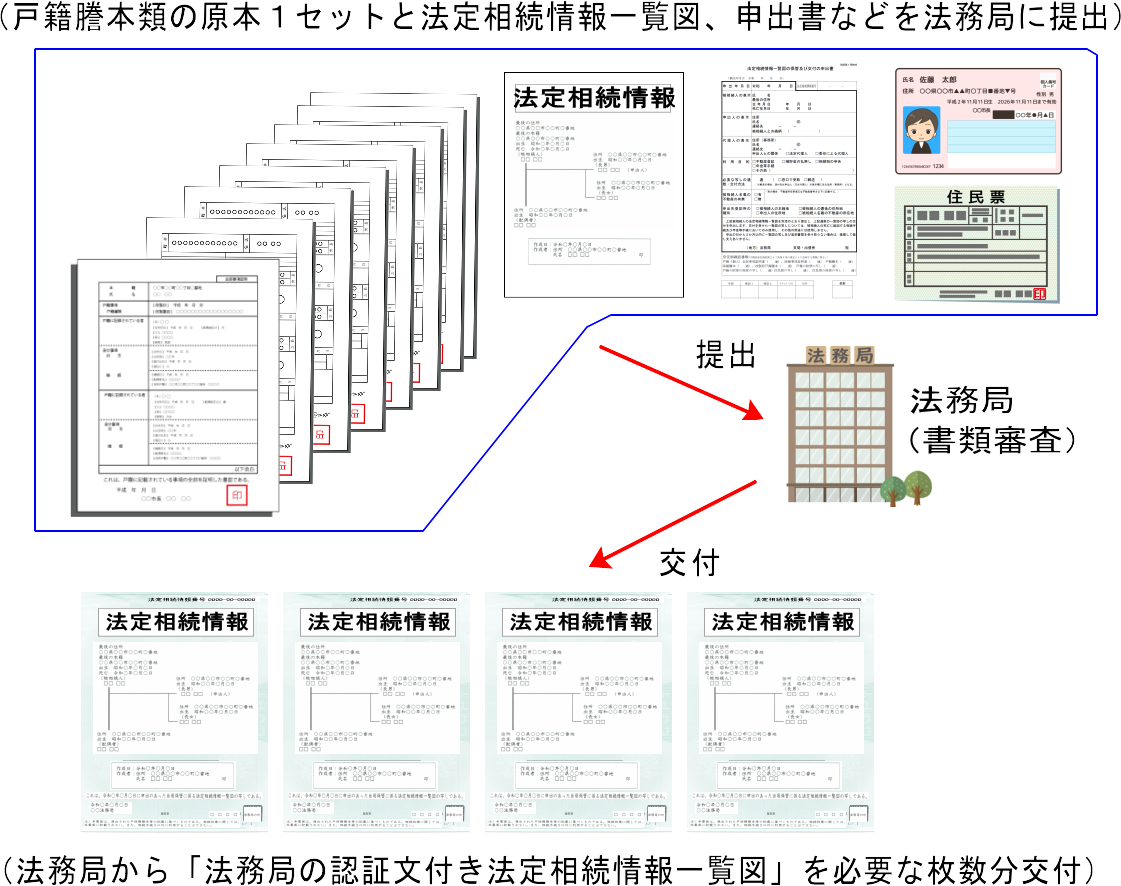

具体的に言えば、法定相続情報証明制度を利用することで、

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」が、

必要な枚数分交付されます。

その「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」1枚は、

「相続手続きに必要な戸籍謄本類の原本1セット」の代わりになる書面です。

そのため、「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」を、

各相続手続き先にそれぞれ1枚ずつ同時に提出する事で、

各相続手続きが簡単で早くなり、相続人の負担軽減にもつながるというわけです。

そこで、この「法定相続情報証明制度専門サイト」では、

実際に相続手続き業務を行っている行政書士が、

法定相続情報証明制度について具体的にわかりやすく解説しています。

行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法定相続情報証明制度とは?

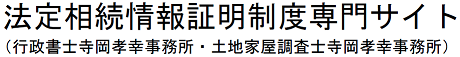

銀行預金や保険金、株や不動産の相続手続きでは、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本類と、

相続人全員の戸籍謄本類などの原本1セットの提出を求められます。

従来は、相続手続き先の機関に順番に提出して、

その都度、戸籍謄本類の原本を返却してもらう方法により、

「戸籍謄本類の原本1セット」で各相続手続きを進めていくのが普通でした。

ただ、提出した「戸籍謄本類の原本1セット」については、

各相続手続き先ごとに書類審査が行われるため、

原本又はコピーを取られたり、原本還付の手続きが必要などで、

手間と時間がかかることがあります。

もちろん、各相続手続きを同時に進めたい場合は、

必要な戸籍謄本類を数セット用意すれば可能ですが、

戸籍代が多くかかってしまいます。

そこで、そのような不便を解消するために新しくできた制度が、

2017年5月29日からスタートした法定相続情報証明制度なのです。

法定相続情報証明制度を利用することにより、

各相続手続き先への「戸籍謄本類の原本1セット」の提出を、

省略することが可能となります。

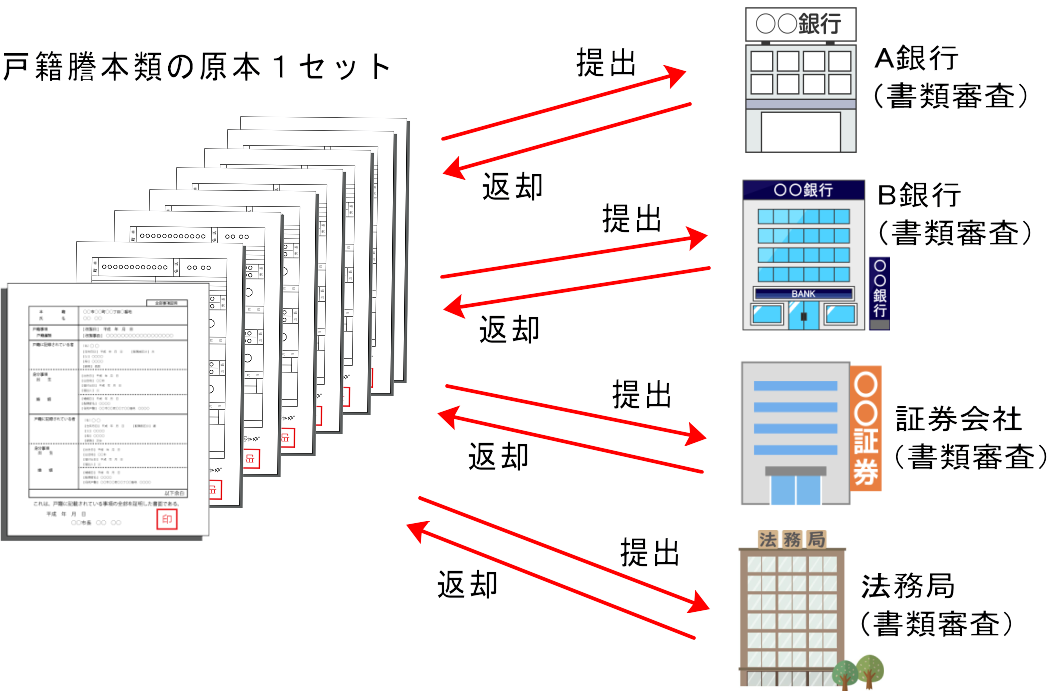

具体的には、相続手続きに必要な戸籍謄本類の原本1セットと、

法定相続情報一覧図、申出書などを法務局に提出することで、

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」を、必要な枚数分交付してもらえます。

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」とは、

わかり易く言えば、相続手続きに必要な戸籍謄本類の提出を、

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」1枚の提出に、

代えることができるというものです。

たとえば、銀行など相続手続き先が4か所の場合、

法務局から「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」を、

複数枚(たとえば4枚)交付してもらいます。

そして、「戸籍謄本類の原本1セット」を提出する代わりに、

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」1枚の提出で、

それぞれの相続手続きを同時に進めることが可能になるのです。

この「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」は、

必要な枚数分を法務局から無料で交付してもらますし、

5年間であれば再交付もしてもらえます。

相続手続き先が数ヶ所ある場合や、

できるだけ相続手続き全体を早く済ませたい場合、

他にもあとから遺産が出てくる可能性がある場合に、

とても便利な制度になっているのです。

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」が使える手続きは?

「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」は、

次のすべての手続きで使えます。

- 銀行預金の相続手続き

- 故人の銀行預金の口座調査や残高証明書取得の手続き

- 保険金の相続手続き

- 年金関係の手続き(令和2年10月26日から開始)

- 株や投資信託の相続手続き

- 故人の証券口座の残高証明書取得の手続き

- 不動産(土地・家屋・マンション)の相続手続き

- 自動車の相続手続き

- 相続税の申告手続き

- 遺言書の検認手続き

このように、「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」は、

ほとんどの相続関連手続きにおいて、

「相続手続きに必要な戸籍謄本類の原本1セット」の代わりに使えるのです。

法定相続情報証明制度は誰でも利用できる?

法定相続情報証明制度は、誰でも利用できるわけではありません。

法定相続情報証明制度を利用するためには、

被相続人(亡くなった方)と法定相続人全員が、

日本国籍を有していることが必要です。

つまり、日本国民でなければなりません。

なぜなら、相続関係者の中に、日本国籍以外の人がいると、

その人の戸籍謄本類を取得することができないため、

制度を利用することができないのです。

ただ、日本国民で単に海外在住の相続人がいる場合には、

戸籍謄本類を取得することは可能なので、

制度の利用に問題はありません。

制度を利用する場合、他の相続人の同意は必要?

法定相続人の1人であれば、

他の相続人の同意や委任状など一切必要なく、

法定相続情報証明制度を利用できます。

つまり、被相続人(亡くなった人)の相続人であれば、

単独で制度を利用することができるということです。

このことは、行政書士などの資格者代理人に、

「法定相続情報一覧図」の取得代行を依頼する場合も同じで、

相続人1名が単独で依頼して、制度を利用することができます。

法定相続情報証明制度で相続手続きは楽になる?

法定相続情報証明制度を利用することで、

相続手続きが楽になるケースと、

楽にならないケースがあります。

なぜなら、人によって相続手続き先の数や、

「相続手続きに必要な戸籍謄本類の原本1セット」の量に、

大きな違いがあるからです。

相続手続き先が何か所もある場合は、

「戸籍謄本類の原本1セット」のやり取りの代わりに、

「法定相続情報一覧図1枚」を提出するだけになるため、

通常、相続手続きは楽になります。

「戸籍謄本類の原本1セット」のやり取りでは、

手続き先でコピーを取られたり、審査に時間がかかったり、

返却された戸籍謄本類がそろっているかの確認が毎回必要になります。

特に「戸籍謄本類の原本1セット」の量が多い場合は、

手続き先ごとにコピー、審査、返却された戸籍の確認作業で、

毎回かなりの時間と手間がかかることになるのです。

また、提出した「戸籍謄本類の原本」が返却されない場合や、

手続き先ごとに異なる「謄本類の有効期限」が切れた場合は、

再度、戸籍謄本類の原本の取得が必要になってしまいます。

逆に「法定相続情報一覧図」を各手続き先に提出するだけなら、

手続き先でコピーを取られることもなく出しっぱなしで良く、

通常、書類審査も早くなり、各相続手続きも同時に進むので、

相続手続きは格段に楽になると言えます。

法定相続情報証明制度を利用する必要のないケース

次の内、どれか1つでも当てはまる場合は、

法定相続情報証明制度を利用する必要がないと言えます。

- 相続手続き先が1ヶ所の場合

- 相続放棄をする場合

- 被相続人の公正証書遺言書がある場合

なお、制度の利用を自分で行う場合の具体的な手順については、

「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」を参照ください。

法定相続情報証明制度の交付までの期間は?

法定相続情報証明制度の交付までの期間は、

通常、約2日~7日です。

法務局の内状や戸籍書類の量などによって、

交付までの日数に、約2日~7日の違いがあります。

つまり、「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」は、

即日交付されるわけではないので注意が必要です。

ちなみに、法務局の窓口で書類を提出した場合も、

郵送で法務局に書類を提出した場合も、

郵送日数を除けば、交付までの期間はほぼ同じです。

郵送による制度の利用方法については、

「法定相続情報証明制度の利用を郵送で行う方法」で、

くわしく解説しています。

法定相続情報証明制度の窓口はどこ?

法定相続情報証明制度の窓口は、法務局内の登記所になります。

ただし、どこの登記所でも良いというわけではありません。

なぜなら、法定相続情報証明制度の利用の申出は、

次の地を管轄する登記所のいずれかの登記所にできると、

不動産登記規則第247条1項で定められているからです。

- 被相続人の本籍地を管轄する登記所

- 被相続人の最後の住所地を管轄する登記所

- 申出人の住所地を管轄する登記所

- 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する登記所

つまり、上記4つのいずれかに該当する登記所なら、

どこの登記所でも良いということです。

なお、法定相続情報一覧図などの提出先(申請先)と、

提出先ごとの注意点などについては、

「法定相続情報一覧図の提出先は?」で、

くわしく解説しています。

法定相続情報証明制度にかかる費用と必要書類は?

法定相続情報証明制度の利用に手数料はかからず無料です。

ただし、制度の利用に必要な戸籍謄本類は、

市区町村の役所から発行してもらうため手数料がかかります。

また、郵送で法務局に書類を提出して郵送で書類を受取る場合、

発送返送の送料がかかります。

もし、制度の利用手続きを代理人に依頼した場合は、

代行料金がかかります。

法定相続情報証明制度でかかる手数料については、

「法定相続情報証明制度の費用は?手数料は?」で、

くわしく解説しています。

法定相続情報証明制度の必要書類

法定相続情報証明制度で必要な書類には、

「必ず用意する書類」と「必要になる場合がある書類」があります。

まず、「必ず用意する書類」は、次の書類です。

- 申出書

- 法定相続情報一覧図

- 被相続人(被代襲者含む)の出生から死亡時までの戸籍謄本類

- 被相続人の最後の住所を証する書面

- 相続人の現在の戸籍謄本、戸籍抄本又は記載事項証明書

- 申出人の住所と氏名を確認できる公的書類

なお、申出書の様式や記載例、書き方については、

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を参照下さい。

法定相続情報一覧図とは何か、ケース毎の見本や作成方法は、

「法定相続情報一覧図とは?」、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート集」、

「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、

それぞれくわしく解説しています。

被相続人の出生から死亡時までの戸籍謄本類については、

「出生から死亡までの戸籍謄本とは?」を参照下さい。

次に、「必要になる場合がある書類」としては、次の書類です。

- 相続人の住所を証する書面(住民票の写し又は戸籍の附票)

→法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要。 - 代理人の権限を証する書面

→代理人が申出の手続きをする場合に必要。

なお、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した場合と、

住所を記載しなかった場合の違いについては、

「法定相続情報一覧図に住所の記載は必要?」をご確認下さい。

委任状の様式と記載例、様式のダウンロード、

委任状が無効にならないための4つの注意点については、

「法定相続情報証明制度の委任状の様式と記載例」を参照ください。

法定相続情報証明制度の必要書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

法定相続情報証明制度についてのQ&A

- 制度が始まる前の相続でも制度を利用できますか?

- 制度は平成29年5月29日から開始しましたが、

それより前に発生した相続であっても、

制度を利用することはできます。 - 法定相続情報証明制度は生前(生存中)から利用できる?

- 法定相続情報証明制度は、被相続人が死亡してからのみ、

利用できる制度になりますので、

生前(生存中)に利用することはできません。 - 法定相続情報証明制度を簡単で楽に利用するには?

- 行政書士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士、

税理士、

社会保険労務士、弁理士、海事代理士のいずれかに、

手続きの代行を依頼することで、費用はかかりますが、

簡単で楽に制度を利用することができます。 - 「認証文付き法定相続情報一覧図」だけで相続手続ができる?

- 「法務局の認証文付き法定相続情報一覧図」は、

「戸籍謄本類の原本1セット」の代わりになるだけで、

各相続手続きで必要なその他の書類は、従来通り作成して、

各相続手続き先に提出しなければなりません。

法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか?

・ 相続に必要な戸籍謄本類と、法定相続情報一覧図の写しの取得にお困りの方はこちら

・ 戸籍謄本類はそろい、法定相続情報一覧図の写しの取得にお困りの方はこちら

・ 相続に必要な戸籍謄本類の取得と、銀行預金の相続手続きにお困りの方はこちら

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。