行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法定相続情報一覧図の作成者については、

作成をした申出人又はその代理人が、

法定相続情報一覧図に記名することと、

不動産登記規則第247条第3項第1号で定められています。

ただ、申出人又はその代理人が記名するにも、

どこにどの様に記名すれば良いのか、

正確に知りたいという方も多いのではないでしょうか?

そこで、法定相続情報一覧図の作成者について、

申出人が記名する場合と代理人が記名する場合に分けて、

相続専門の行政書士がそれぞれ解説致します。

この記事を閲覧することで、法定相続情報一覧図への、

作成者(申出人又は代理人)の記名の仕方が正確にわかります。

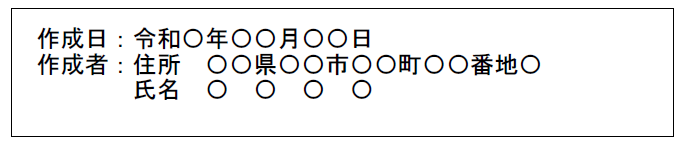

法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合

法定相続情報一覧図の作成者が申出人の場合には、

下図1のように、作成の年月日と作成者の住所と氏名を記載します。

法定相続情報一覧図の作成者である申出人の住所と氏名は、

申出人の本人確認書類に記載された住所・氏名と同じでなければなりません。

申出人の運転免許証又はマイナンバーカードのコピーか、

住民票又は住民票記載事項証明書、若しくは戸籍の附票の内、

いずれか1点は、法務局への提出書類となっています。

そのため、法定相続情報一覧図に記載の作成者の住所・氏名を、

提出した申出人の本人確認書類により、同じかどうか確認されます。

もし、本人確認書類と異なる住所・氏名が記載されていれば、

法定相続情報一覧図の作成者の箇所を正しく記載し直して、

再度、法定相続情報一覧図を提出することになってしまいます。

なぜなら、法定相続情報一覧図は、修正液による修正や、

二重線と押印による訂正ができないことになっているからです。

なお、法定相続情報一覧図の作成者の印については、

押印廃止の決定により、令和3年4月1日から不要となっています。

法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合

法定相続情報一覧図の作成者が代理人の場合、

次のそれぞれケースで、作成者の記名の仕方に違いがあります。

- 申出人の法定代理人や親族が代理人のケースと、

- 戸籍第10条の2第3項に掲げる者が代理人のケース

それでは、上記それぞれのケースで、

法定相続情報一覧図への作成者の記名について解説いたします。

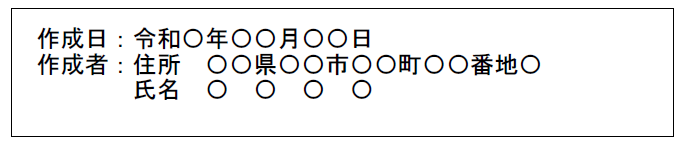

申出人の法定代理人や親族が代理人のケース

法定相続情報一覧図の作成者が申出人の法定代理人や、

親族の場合には、下図2のように、

作成の年月日と作成者の住所と氏名を記載します。

記載の仕方や記載すべき住所・氏名については、

申出人が法定相続情報一覧図の作成者の場合と同じです。

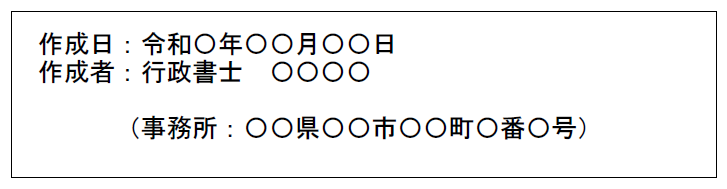

戸籍法第10条の2第3項に掲げる者が代理人のケース

法定相続情報一覧図の作成者が、

戸籍法第10条の2第3項に掲げる者(8士業)の場合は、

下図3のように、資格の名称と氏名を記載して、

事務所の住所を記載することになっています。

ちなみに、戸籍法第10条の2第3項に掲げる者というのは、

なお、法定相続情報一覧図の作成者の印については、

押印廃止の決定により、令和3年4月1日から不要となっています。

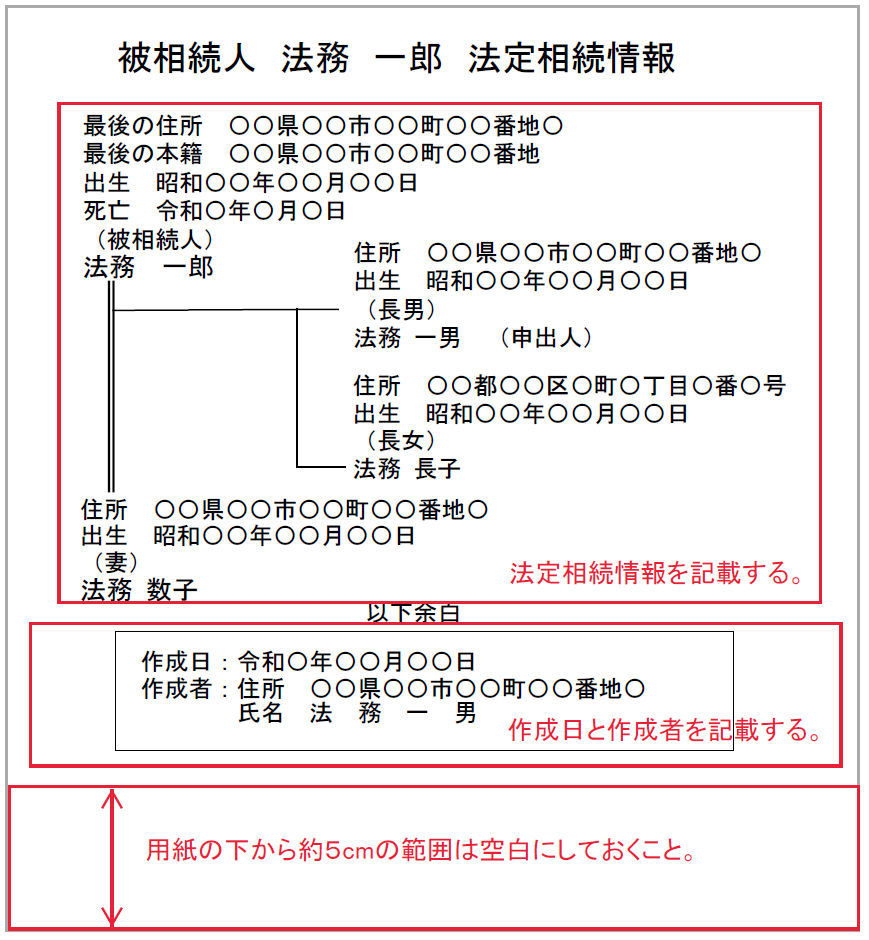

法定相続情報一覧図の作成者はどこに記載する?

法定相続情報一覧図の作成者の記載箇所は、下図4のように、

法定相続情報(被相続人と相続人全員の情報)を記載した下に、

枠で囲んで作成日と一緒に記載します。

ただし、用紙の下から約5cmの範囲は、

何も記載しないで空白にしておく必要があります。

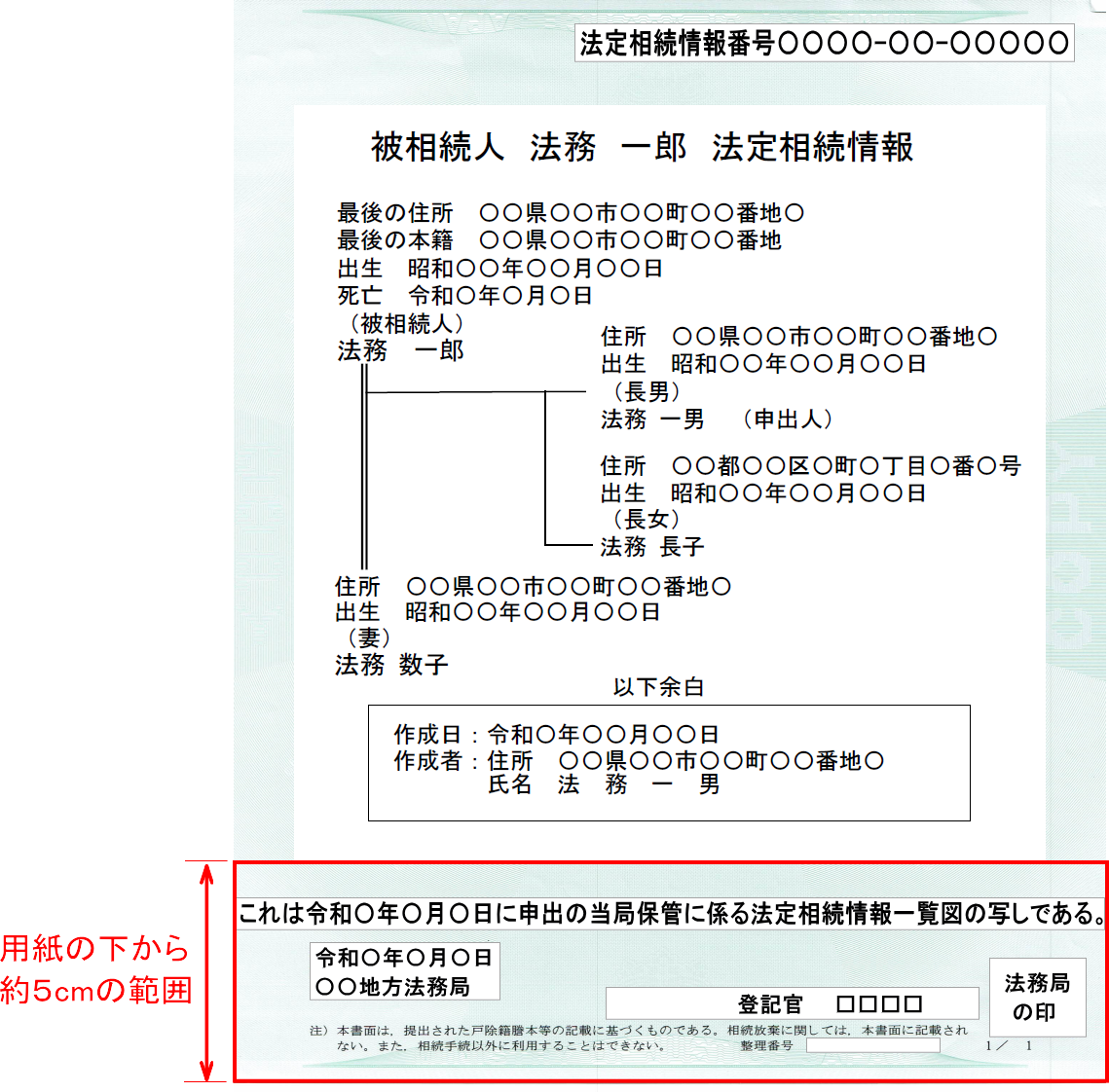

なぜなら、法定相続情報一覧図の用紙の下約5cmの範囲には、

下図5のように、法務局が、交付年月日や法務局名、

登記官の氏名、認証文などを記載する範囲だからです。

以上が、法定相続情報一覧図の作成者についての解説となります。

なお、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法については、

「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、

くわしく解説しています。

そして、相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、

各々の法定相続情報一覧図の見本とテンプレートについては、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。

法定相続情報証明制度の必要書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご確認ください。

また、法定相続情報一覧図をご自分で取得される方は、

「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、

手順と流れをくわしく解説しています。

【関連記事】