行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法定相続情報一覧図の申出人について、

次のような質問をされることがあります。

- 「法定相続情報一覧図の申出人とは?」

- 「法定相続情報一覧図の申出人は複数でも良い?」

- 「相続人以外の人は法定相続情報一覧図の申出人になれる?」

- 「遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出人になれる?」

- 「法定相続情報一覧図に申出人の住所の記載は必要?」

- 「申出人になるとどうなる?」

あなたも同じような疑問をお持ちなのではないでしょうか?

この記事では、相続手続き業務を行っている行政書士が、

法定相続情報一覧図の申出人について、

1つ1つくわしく回答いたします。

この記事を閲覧することで、

法定相続情報一覧図の申出人についての疑問を解決できます。

法定相続情報一覧図の申出人とは?

法定相続情報一覧図の申出人とは、

登記所の登記官に対して、法定相続情報一覧図の保管と、

「法定相続情報一覧図の写し」の交付の申出をする人の事です。

ただ、誰でも申出人になれるわけではありません。

申出人になれるのは、次の1又は2に該当する人のみです。

- 被相続人の相続人

- 当該相続人の地位を相続により継承した者

このことは、不動産登記規則第247条1項で、

次のように定められています。

不動産登記規則第二百四十七条(法定相続情報一覧図)

表題部所有者、登記名義人又はその他の者について相続が開始した場合において、当該相続に起因する登記その他の手続のために必要があるときは、その相続人(第三項第二号に掲げる書面の記載により確認することができる者に限る。以下本条において同じ。)又は当該相続人の地位を相続により承継した者は、被相続人の本籍地若しくは最後の住所地、申出人の住所地又は被相続人を表題部所有者若しくは所有権の登記名義人とする不動産の所在地を管轄する登記所の登記官に対し、法定相続情報(次の各号に掲げる情報をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下「法定相続情報一覧図」という。)の保管及び法定相続情報一覧図の写しの交付の申出をすることができる。

引用元:不動産登記規則 | e-Gov法令検索.「第二百四十七条」. (参照 2023-5-7)

1.被相続人の相続人

まず、被相続人の出生時から死亡までの戸籍で、

相続人であることが確認できる者は、申出人になれます。

たとえば、父(又は母)が死亡した場合、

戸籍上の子供であれば、実子でも養子でも相続人なので、

申出人になることができるということです。

また、代襲相続がある場合には、

被相続人と被代襲者の出生時から死亡までの戸籍で、

相続人であることが確認できる者も申出人になれます。

たとえば、代襲相続によって、

被相続人の孫や甥姪が相続人になる場合には、

被相続人の孫や甥姪でも申出人になれるということです。

2.当該相続人の地位を相続により継承した者

次に、「当該相続人の地位を相続によって継承した者」とは、

数次相続(すうじそうぞく)が発生している場合の相続人のことです。

たとえば、父が死亡した後で、その子供も亡くなり、

孫が相続人になるようなケースです。

このようなケースでは、父の相続について、

孫は「相続人の地位を相続により継承した者」になるので、

孫は申出人になることができます。

法定相続情報一覧図の申出人は複数でも良い?

法定相続情報一覧図の申出人は、

同じ相続人でしたら、複数でもかまいません。

たとえば、相続人が複数いる場合、

相続人全員が申出人になることもできますし、

相続人の内の数人が申出人になることもできます。

ただ、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の事を考えれば、

相続人の内のどなたかお1人が、

申出人になられた方が良いかもしれません。

なぜなら、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付は、

当初の申出人が行う必要があるので、

当初の申出人が複数だと、その申出人全員で行う必要があるからです。

そういったことから、申出人になるのは、

相続人の内のどなたかお1人がなるのが一般的です。

相続人以外の人は法定相続情報一覧図の申出人になれる?

相続人以外の人は、法定相続情報一覧図の申出人にはなれません。

ただ、相続人以外の人に、手続きの一切を委任した場合は、

相続人以外の人が、代理人として手続きを行うことは可能です。

その場合、委任者である相続人1名が、申出人になります。

遺言執行者は法定相続情報一覧図の申出人になれる?

遺言執行者は、相続人ではないため、

法定相続情報一覧図の申出人にはなれません。

ただ、遺言執行者であれば、相続人に代わって、

法定相続情報証明制度の手続きを法定代理人として行えます。

法定相続情報一覧図に申出人の住所の記載は必要?

法定相続情報一覧図に申出人の住所の記載は、任意です。

なぜなら「法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した時は、

申出書にその住所を証する書面を添付しなければならない」と、

不動産登記規則第247条第4項で定められているからです。

つまり、申出人は相続人の内の1人なので、

法定相続情報一覧図への住所の記載は、

どちらでも良いということになります。

ただし、法定相続情報一覧図へ申出人の住所を記載すると、

申出人の住所を証する書面として、

「住民票の写し」又は「戸籍の附票」を添付しなければなりません。

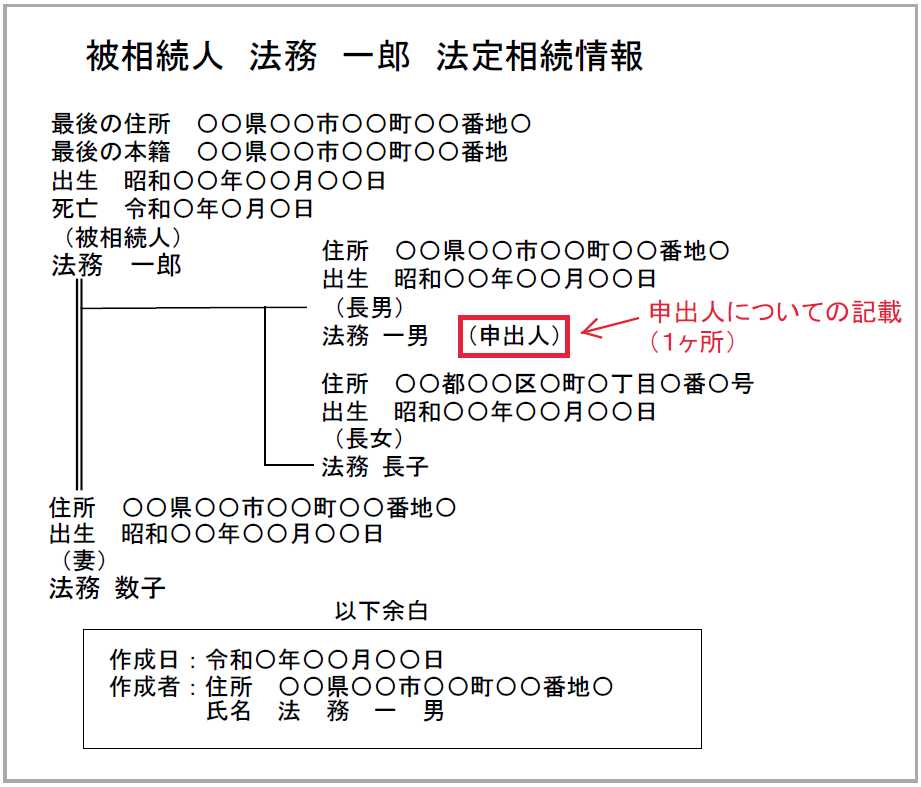

ちなみに、申出人についての記載が必要なのは、

法定相続情報一覧図を含め次の2ヶ所です。

- 法定相続情報一覧図

- 申出書の「申出人の表示欄」

法定相続情報一覧図への申出人の記載は、

下図1のように、申出人になる相続人の氏名の右横に、

黒色ボールペンまたは印字で(申出人)と記載します。

もし、法定相続情報一覧図に申出人の住所も記載する場合は、

申出人の住民票の住所を記載します。

なお、法定相続情報一覧図の見本や作成方法については、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」や、

「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」を参照下さい。

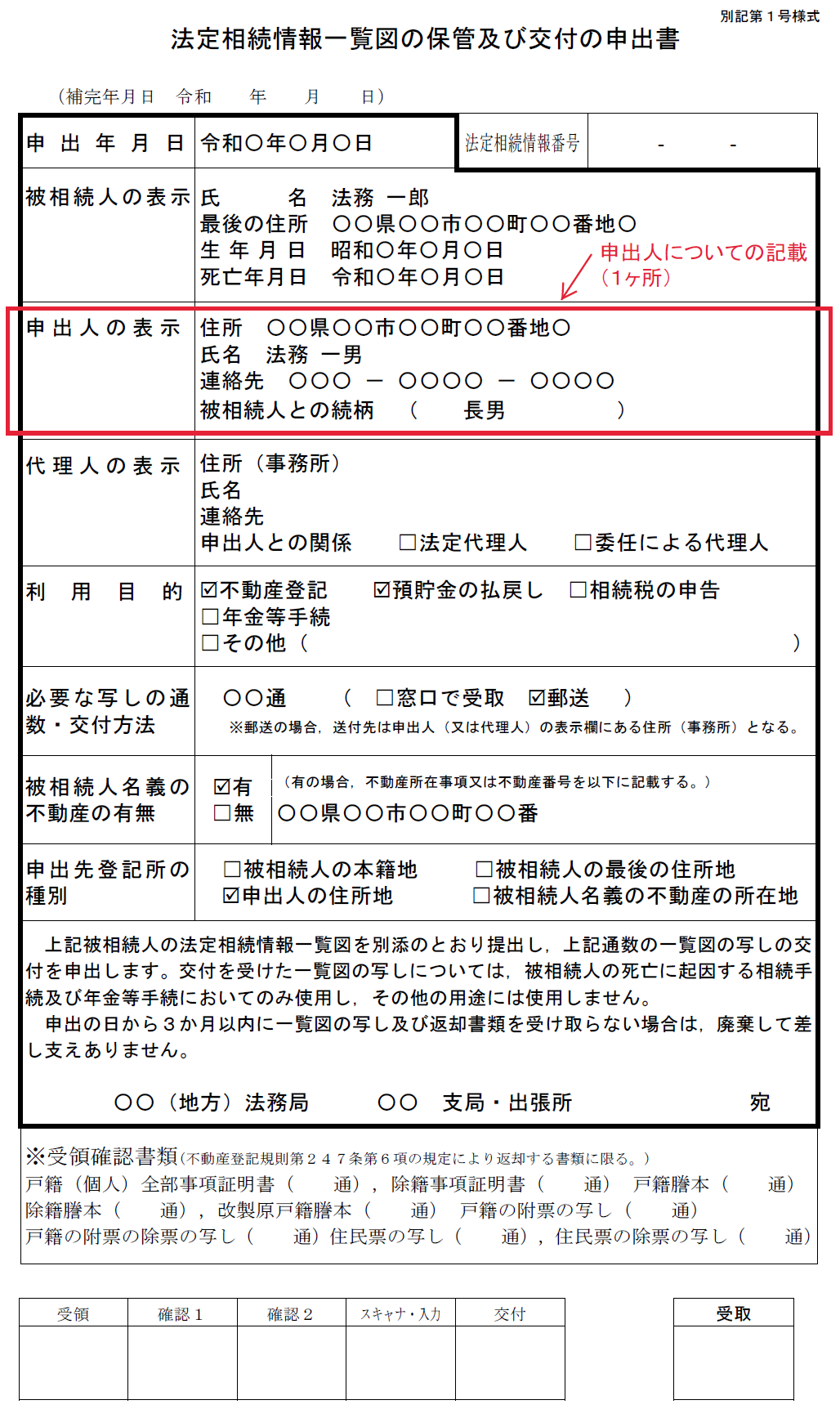

次に、下図2の申出書の「申出人の表示欄」には、

申出人の住所と氏名、連絡先、被相続人との続柄を、

黒色ボールペンまたは印字で記入します。

なお、申出書の様式、書き方、様式のダウンロードについては、

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」で、

くわしく解説しています。

申出人になるとどうなる?

申出人になると、次の役割があります。

- 必要書類に不備不足があれば、その対応をする。

- 「法定相続情報一覧図の写し」などを登記所から受領する。

- 「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の申出ができる。

もし、必要書類に不備・不足などがあると、

法務局から申出人に電話連絡が来ますので、

担当者の指示に従って、適切な対応をしなければなりません。

また、「法定相続情報一覧図の写し」などの書類を、

登記所から受領できるのは申出人となり、

他の相続人は受領することができません。

そして、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付が必要な場合、

再交付の申出ができるのは当初の申出人だけで、

当初の申出人でない他の相続人は、再交付の申出はできません。

ただし、代理人が手続きを行う場合は、

上記の作業は、すべて代理人が行うことになります。

なお、「法定相続情報一覧図の写し」については、

「法定相続情報一覧図の写しとは?」を参照ください。

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、

「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、

くわしく解説しています。

また、申出書や法定相続情報一覧図の作成など、

必要書類の用意なども、申出人の方で行うのが普通です。

法定相続情報証明制度で必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

もし、申出人の役割が負担になるようでしたら、

代理人に委任することで、

申出人の役割はすべて代理人に引き継ぐことも可能です。

申出人から代理人への委任については、

「法定相続情報証明制度の代理人について解説!」を参照下さい。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。