行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

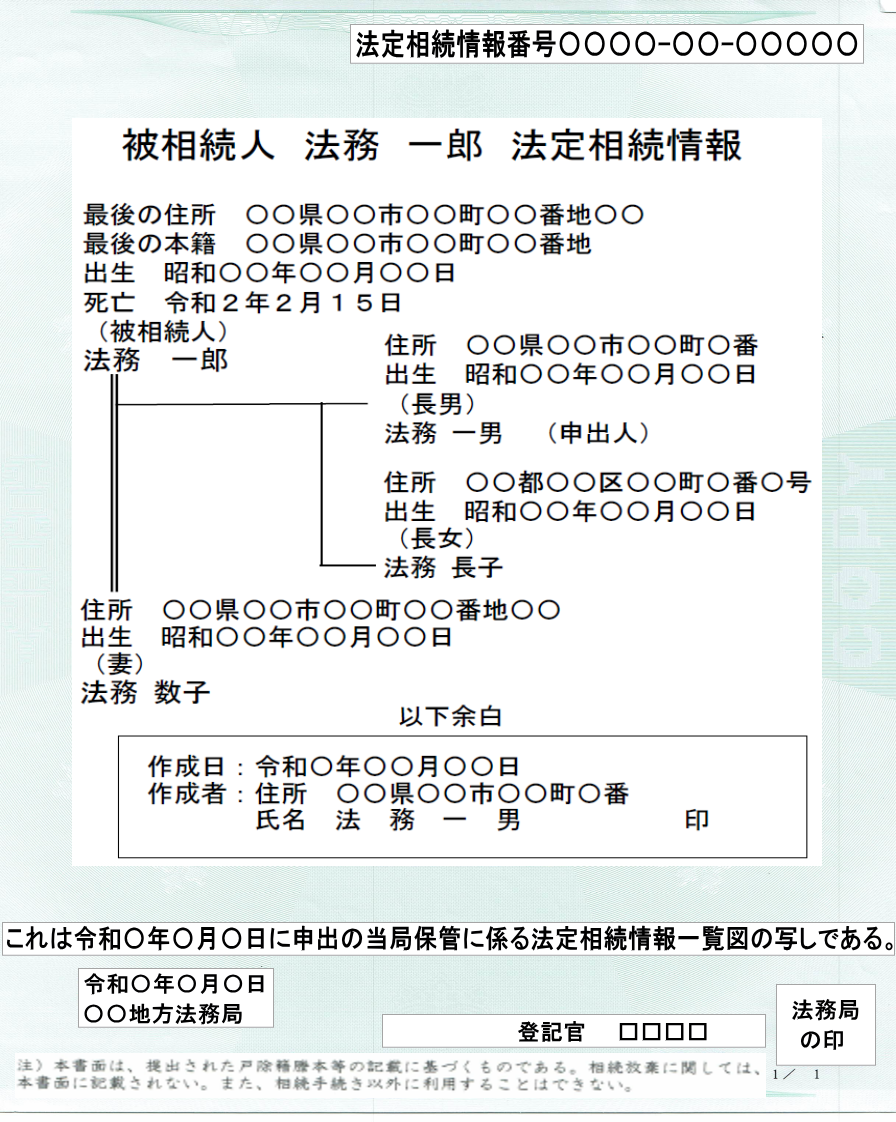

法定相続情報証明制度で、

再交付してもらうことができるのは、

「法定相続情報一覧図の写し」のみです。

法定相続情報証明制度を利用した場合、

最初の申出で、「法定相続情報一覧図の写し」を、

必要な通数分だけ法務局から交付してもらえます。

しかし、「法定相続情報一覧図の写し」を、

法務局から交付してもらった後で、

さらに追加で必要になることもあります。

たとえば、交付してもらった「法定相続情報一覧図の写し」が、

相続手続き先や提出先での有効期限が切れた場合や、

亡くなった方の新たな遺産が発見された場合などです。

もし、「法定相続情報一覧図の写し」が追加で必要になっても、

再交付の手続きを行えば、「法定相続情報一覧図の写し」を、

法務局から再交付してもらうことができます。

ただし、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の手続きは、

再交付の申出ができる人から、

再交付の申出ができる法務局に対して、

再交付の申出に必要な書類を提出しなければなりません。

また、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の手続きは、

いつまででもできるというわけではなく、

最初の申出から5年間しかできないことに注意が必要です。

そこで、このページでは、

「法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出ができる人は?」

「法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出ができる法務局は?」

「法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出に必要な書類は?」

「再交付の申出書の最新様式とダウンロード」

など、再交付の方法について、相続専門の行政書士が解説いたします。

法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出ができる人は?

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の申出ができる人は、

最初の申出をした人のみです。

その他の方は、申出人からの委任状がないと、

たとえ相続人の1人であっても、再交付の申出はできません。

どういうことかと言えば、

たとえば、被相続人(亡くなった方)に、長男、長女、

二男の3人がいた場合、3人とも法定相続人になります。

そして、法定相続情報証明制度を利用する場合に、

申出人になれるのは、長男、長女、二男の3人の内、

どなたか1人のみです。

もし、長男が申出人となって、

「法定相続情報一覧図の写し」を交付してもらった場合、

「法定相続情報一覧図の写し」を再交付してもらえるのも、

長男だけということです。

長女と二男は、最初の申出人になっていないので、

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の申出をすることができません。

つまり、法定相続情報証明制度の申出人には、

相続人であれば誰でもなれますが、再交付の申出については、

最初の申出人と同じ人でなければならないということです。

ちなみに、最初の申出人であった長男から委任を受ければ、

委任を受けた代理人として、長女や二男なども、

再交付の申出ができるようになります。

最初の申出人から委任を受けて代理人になれる人は、

親族か、行政書士などの専門家のみです。

法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出ができる法務局は?

法定相続情報一覧図の写しの再交付は、

どこの法務局でもできるというわけではありません。

再交付の申出ができる法務局は、

最初に申出をした法務局のみです。

どういうことかと言えば、法定相続情報証明制度を利用する際、

「被相続人の最後の本籍地」、「被相続人の最後の住所地」、

「申出人の住所地」、「被相続人名義の不動産の所在地」、

以上4つ内、いずれかの管轄法務局に申出をすることができます。

しかし、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、

最初に申出を行った法務局と同じ法務局にしか、

再交付の申出ができないということです。

たとえば、最初の申出を行った法務局が、

「申出人の住所地」を管轄する法務局であれば、

再交付の申出も、同じ法務局にしかできないということです。

なお、法定相続情報一覧図の写しの再交付については、

最初の申出から5年間だけしかできないことにも注意が必要です。

なぜなら、法定相続情報一覧図の法務局での保管期間は、

5年間と定められているため、5年を経過すれば、

法務局の方で廃棄してしまうからです。

法定相続情報一覧図の写しの再交付の申出に必要な書類は?

再交付の申出に必要な書類は、

基本的に、申出人の住所と氏名を確認できる公的書面と、

再交付の申出書のみです。

再交付の申出については、

あくまで「法定相続情報一覧図の写し」の追加交付になるので、

最初の申出時よりも、添付書面は少なくなっているわけです。

まず、申出人の住所と氏名を確認できる公的書面としては、

次の4つの書面から、申出人が自由に選択することができます。

- 申出人の運転免許証のコピー

- 申出人のマイナンバーカードの表面のコピー

- 申出人の住民票の写し

- 申出人の戸籍の附票

ただ、再交付の申出と言っても、

「法定相続情報一覧図の写し」を、

何通でも交付してもらえるわけではありません。

再交付の申出書には、

利用の目的を記入する箇所がありますので、

「法定相続情報一覧図の写し」の提出先を、

法務局が推定できることが必要になります。

そのため、単に家系図作成のためや、

相続関係説明図作成のためといった目的では、

「法定相続情報一覧図の写し」を再交付してもらうことはできません。

また、再交付の申出書には、

「法定相続情報一覧図の写し」の必要通数を、

記入する箇所があります。

そして、記入された必要通数は、

再交付の申出書に記入された利用目的から考えて、

おかしくない範囲の通数でなければなりません。

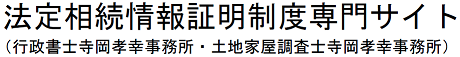

再交付の申出書の最新様式とダウンロード

再交付の申出書の最新様式は次のとおりです。

再交付の申出書の様式(白紙)を、

下記リストからご自由にダウンロードしてご使用下さい。

Word(ワード)とPDFをご用意しています。