行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「法定相続情報一覧図の必要書類で原本還付されるのは?」

「法定相続情報一覧図の申出で、住民票は原本還付される?」

「銀行等で法定相続情報一覧図の写しは原本還付される?」

このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこで、法定相続情報一覧図の書類で原本還付されるのは何か、

法定相続情報一覧図の写しは銀行等から原本還付されるのか、

相続専門の行政書士がくわしく解説いたします。

この記事を閲覧することで、

法定相続情報一覧図と原本還付についての疑問が解決できます。

法定相続情報一覧図の必要書類で原本還付されるのは?

法定相続情報一覧図の写しの申出をする際に、

必要書類を法務局に提出しますが、

原本還付される書類と、原本還付されない書類があります。

まず、原本還付されるのは、次の書類です。

- 被相続人の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書

(代襲相続がある場合は、被代襲者の分を含む) - 被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票など)

- 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

- 申出人が相続人の地位を相続により承継した者であるときは、

これを証する書面 - 相続人の住所を証する書面(住民票など)

- 代理人の権限を証する書面(委任状など)

上記1~5の書類は、申出人側が何もしなくても、

法定相続情報一覧図の写しが交付される時に返却されます。

しかし、上記6の代理人の権限を証する書面については、

申出人側が何もしない場合は、原本還付はされません。

ただし、代理人の権限を証する書面の原本と一緒に、

代理人が「原本と相違ない」旨を記載して、

署名または記名をした謄本(コピー)を添付した場合は、

代理人の権限を証する書面も原本還付されます。

次に、原本還付されないのは、下記の3つの書類です。

- 申出書

- 法定相続情報一覧図

- 申出人の住所及び氏名の記載された市区町村その他の公務員が職務上作成した証明書(本人確認書類)

上記の申出書や法定相続情報一覧図等が原本還付されない理由は、

法定相続情報一覧図つづり込み帳につづり込むことが、

不動産登記規則第27条の6で定められているからです。

不動産登記規則第二十七条の六(法定相続情報一覧図つづり込み帳)

法定相続情報一覧図つづり込み帳には、法定相続情報一覧図及びその保管の申出に関する書類をつづり込むものとする。

引用元: e-Gov法令検索.「不動産登記規則 」. (参照 2025-1-3)

法定相続情報一覧図つづり込み帳につづり込む書類としては、

申出書、法定相続情報一覧図、申出人の本人確認書類、

代理人の権限を証する書面が該当します。

ちなみに、法定相続情報一覧図つづり込み帳の保存期間は、

つづり込み帳の作成の年の翌年から5年間とされており、

保存期間が過ぎれば、廃棄されることになります。

(不動産登記規則第28条の2第6号)

ただ、その5年間の保存期間の間に、

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付の申出があれば、

保存している法定相続情報一覧図を法務局が使用して、

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付をするというわけです。

なお、法定相続情報一覧図の申出で必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

1つ1つくわしく解説しています。

法定相続情報一覧図の申出で、住民票は原本還付される?

法定相続情報一覧図の申出で住民票を提出するのは、

次の3つの場合があります。

- 「相続人の住所を証する書面」としての住民票

- 「申出人の本人確認書類」としての住民票

- 「被相続人の最後の住所を証する書面」としての住民票

それでは、それぞれ原本還付されるのかどうか回答していきます。

「相続人の住所を証する書面」としての住民票の原本還付

「相続人の住所を証する書面」としては、

相続人の住民票、又は戸籍の附票、

もしくは、住民票記載事項証明書があります。

これら「相続人の住所を証する書面」としての住民票などは、

申出人側が何もしなくても、

「法定相続情報一覧図の写し」の交付の際に原本還付される書面です。

「申出人の本人確認書類」としての住民票の原本還付

申出人の本人確認書類というのは、

申出人の住所及び氏名の記載された市区町村その他の公務員が、

職務上作成した証明書のことです。

具体的には、次の3つのいずれかの書類のことです。

- 申出人の住民票

- 申出人の戸籍の附票

- 申出人の住民票記載事項証明書

申出人の本人確認書類としての上記3つの書類は、

原本だけ提出すると、いずれも原本還付がされません。

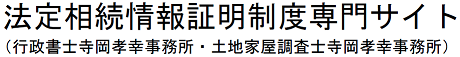

しかし、下図1のように申出人が原本と相違がない旨と、

署名又は記名した謄本(コピー)を一緒に添付すれば、

上記3つの書類のいずれも原本還付してもらうことが可能です。

ただし、申出人の本人確認書類としては上記の3つ以外にも、

申出人が原本と相違ない旨を記載した謄本(コピー)

でも良いとされています。

(不動産登記規則第247条第3項第6号)

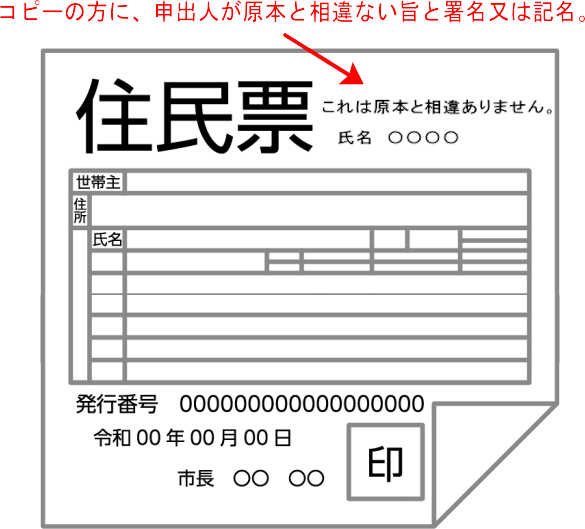

具体的には、下図2のような申出人の運転免許証のコピーや、

個人番号カード(マイナンバーカード)のコピーのことで、

申出人が原本と相違がない旨を記載して署名又は記名したものです。

「被相続人の最後の住所を証する書面」としての住民票の原本還付

「被相続人の最後の住所を証する書面」としては、

被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票があります。

「被相続人の最後の住所を証する書面」としての住民票等は、

申出人側が何もしなくても、

「法定相続情報一覧図の写し」の交付の際に原本還付される書面です。

銀行等で「法定相続情報一覧図の写し」は原本還付される?

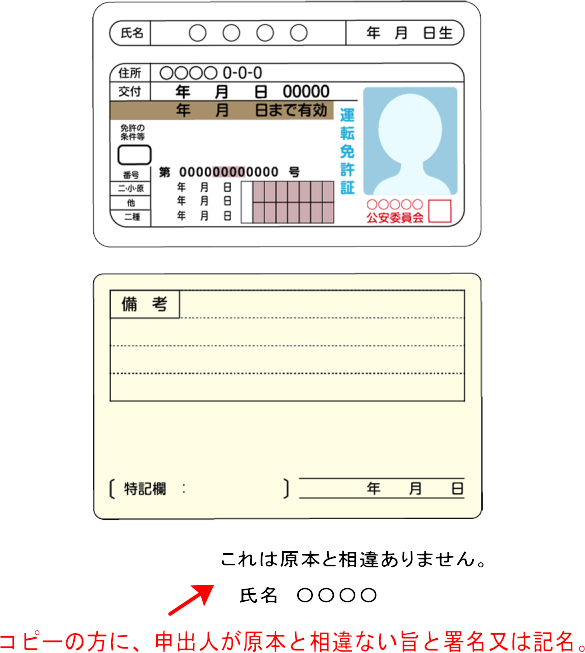

銀行などの相続手続き先に提出するのは、

下図3のような「法定相続情報一覧図の写し」と呼ぶ書面で、

法務局の認証文と、法務局名、登記官の氏名、法務局の印の記載がある書面です。

「法定相続情報一覧図の写し」は、通常、

銀行などの相続手続き先で原本還付してもらえます。

銀行や証券会社が相続手続き先の場合は、

手続き先の方でコピーを取り、

「法定相続情報一覧図の写し」の原本を戻してもらえるのです。

しかし、相続手続き先によっては、

こちらが原本還付について何も言わなければ、

原本還付がされない場合もあります。

そのため、手続き先から原本還付が必要か聞いてくる場合と、

聞いてこない場合があるので、原本還付が必要な場合には、

原本還付してほしい旨を、手続き先の担当者に伝えると良いです。

ただし、不動産の相続手続き(相続登記)では、

次の方法によって、原本還付をしてもらう必要があります。

まず、申請人が「法定相続情報一覧図の写し」をコピーして、

その余白に「これは原本と相違がない」旨を記入し、

申請人の署名又は記名押印をします。

そして、「法定相続情報一覧図の写し」の原本と共に、

そのコピーも法務局に提出すれば、

「法定相続情報一覧図の写し」の原本を戻してもらえるのです。

ただ、そもそも「法定相続情報一覧図の写し」を、

相続手続き先の数だけ交付してもらっていれば、

原本還付をしてもらう必要がないと言えます。

なぜなら、「法定相続情報一覧図の写し」は、

少なくとも相続手続き先の予定の数だけ、

法務局から交付してもらえる書面だからです。

「法定相続情報一覧図の写し」については、

「法定相続情報一覧図の写しとは?」をご参照ください。

また、「法定相続情報一覧図の写し」が足りない場合には、

原本還付してもらう方法以外に、

法務局から何通か再交付してもらうことも可能です。

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、

「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、

くわしく解説しています。

以上、法定相続情報一覧図の原本還付について解説致しました。

なお、法定相続情報一覧図の申出に必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」をご参照ください。

もし、相続に必要な戸籍謄本類の取得や、

「法務局の法定相続情報一覧図」の取得にお困りの方は、

次の方法でどちらも短期間で楽に解決することが可能です。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。