行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

委任による代理人が法定相続情報一覧図の写しを取得する場合、

代理人の権限を証する書面として、

申出人からの委任状を添付する必要があります。

(不動産登記規則第247条第3項第7号)

ただ、「法定相続情報一覧図の委任状はどんな様式?」、

「法定相続情報一覧図の委任状に印鑑の押印は必要?」、

「法定相続情報一覧図の再交付の委任状は?」など、

よくわからないという方も多いのではないでしょうか?

そこで、法定相続情報一覧図の委任状について、

「法定相続情報一覧図の写し」の取得業務を行う行政書士が、

具体的にわかりやすく解説致します。

※この記事の末尾で委任状のダウンロードも可能です。

この記事を閲覧することで、委任状の様式と作成方法がわかり、

誰でも委任状の様式をダウンロードして、委任状がすぐに作れます。

法定相続情報一覧図の委任状の様式と作成方法

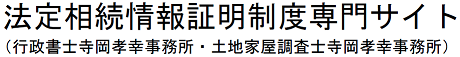

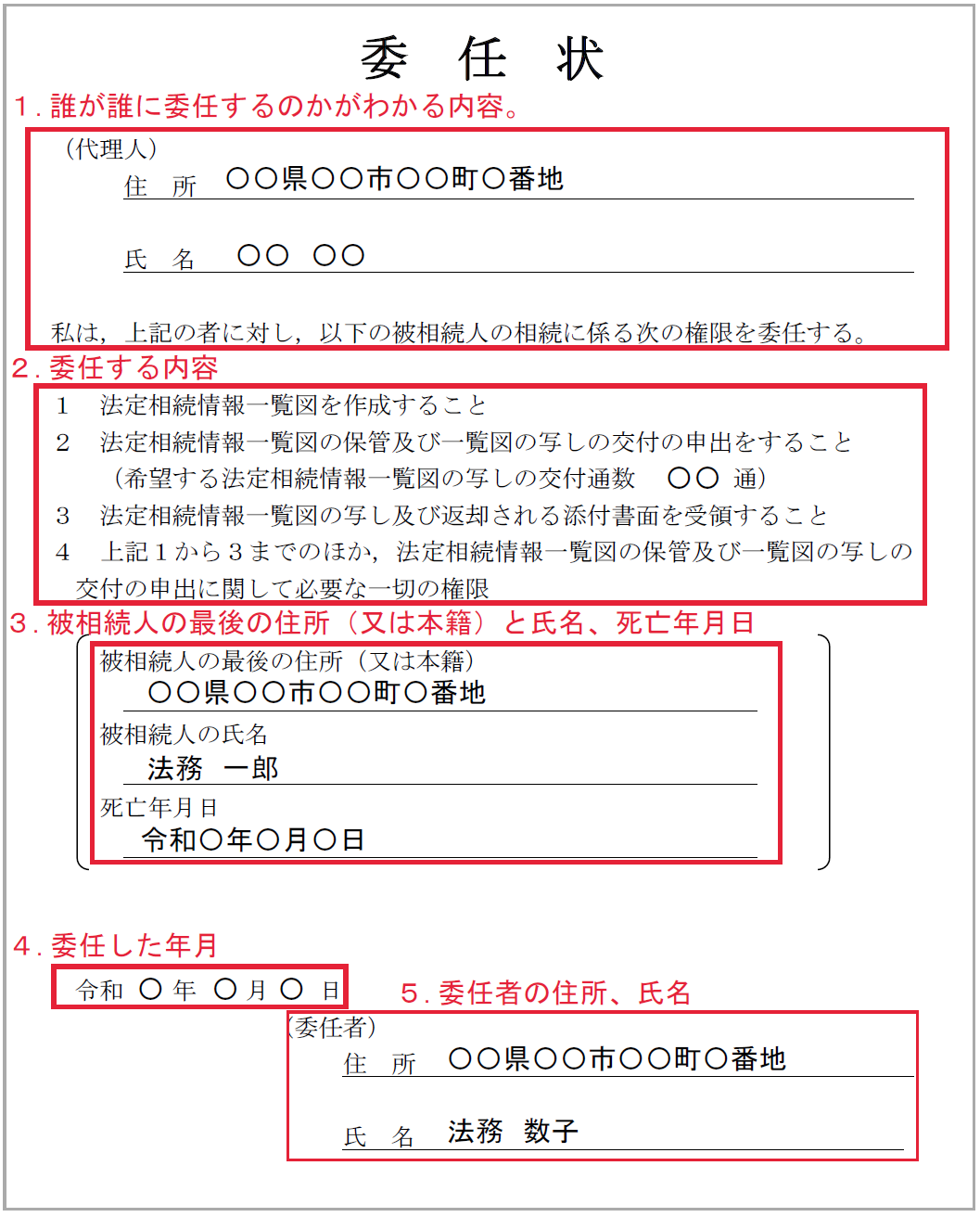

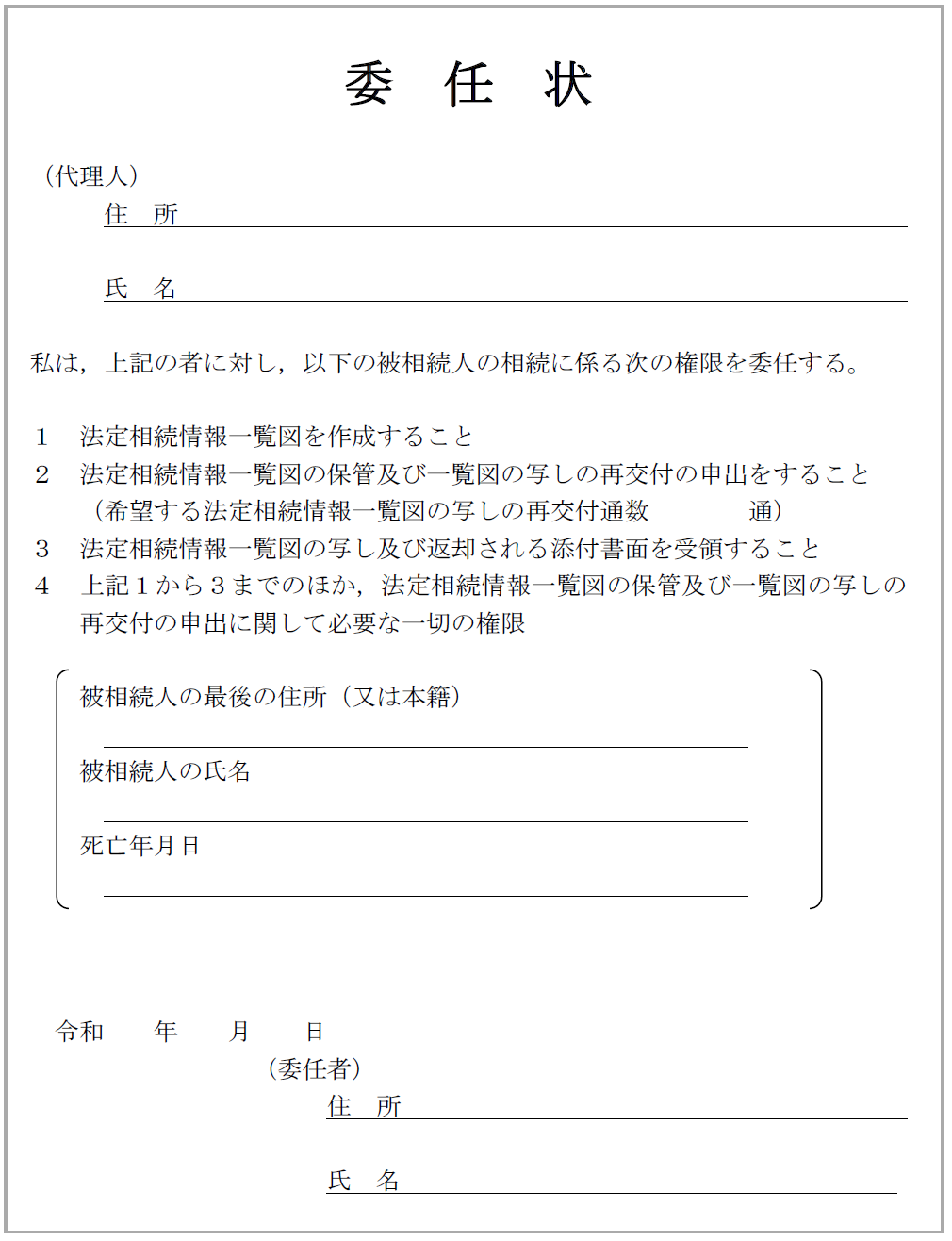

下図1は、法定相続情報一覧図の委任状の様式です。

この様式は、法務局が公にする法定相続情報一覧図の委任状で、

個人から行政書士など資格者代理人への委任はもちろん、

個人から個人への委任にも使用できるものです。

(※法務局のHP上で掲載している法定相続情報一覧図の委任状)

通常、A4サイズの用紙を縦にして作成します。

パソコンなどで作成して印刷したものでも良いですし、

すべて手書きで作成したものでもかまいません。

ただ、委任状には、次の1~5の内容の記載が必要です。

- 誰が誰に委任するのかがわかる内容

- 委任する内容

- 被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日

- 委任した年月日

- 委任者の住所、氏名

実際の委任状で言えば、

下図2のそれぞれの赤枠部分のことです。

上図2の1~5のそれぞれの内容について、

1つ1つ順番に解説致します。

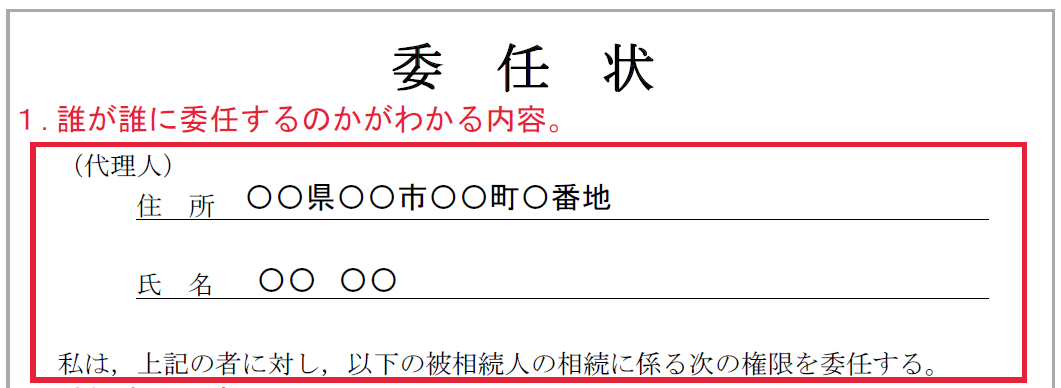

1. 誰が誰に委任するのかがわかる内容

誰が誰に委任するのかがわかる内容は、

下図3のように記載します。

もし、被相続人の親族が代理人の場合は、

代理人の住所と氏名欄に、

その親族が住民票に登録している住所と氏名を記入します。

行政書士などの資格者が代理人の場合は、

登録している事務所の住所と資格者の氏名を記入します。

もし、登録とは異なる住所や氏名を記入してしまうと、

その委任状は無効になってしまうので注意が必要です。

また、被相続人の親族 または、

戸籍法第10条の2第3項に掲げる者以外を代理人としても、

その委任状は無効になってしまいます。

戸籍法第10条の2第3項

弁護士(弁護士法人及び弁護士・外国法事務弁護士共同法人を含む。次項において同じ。)、司法書士(司法書士法人を含む。次項において同じ。)、土地家屋調査士(土地家屋調査士法人を含む。次項において同じ。)、税理士(税理士法人を含む。次項において同じ。)、社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。次項において同じ。)、弁理士(弁理士法人を含む。次項において同じ。)、海事代理士又は行政書士(行政書士法人を含む。)

なぜなら、法定相続情報証明制度を利用する場合、

委任による代理人になれるのは、被相続人の親族、

又は、上記の戸籍法第10条の2第3項に掲げる者に限ると、

不動産登記規則第247条第2項第2号で定められているからです。

なお、法定相続情報証明制度で代理人になれる人については、

「法定相続情報証明制度の代理人について解説!」で、

くわしく解説しています。

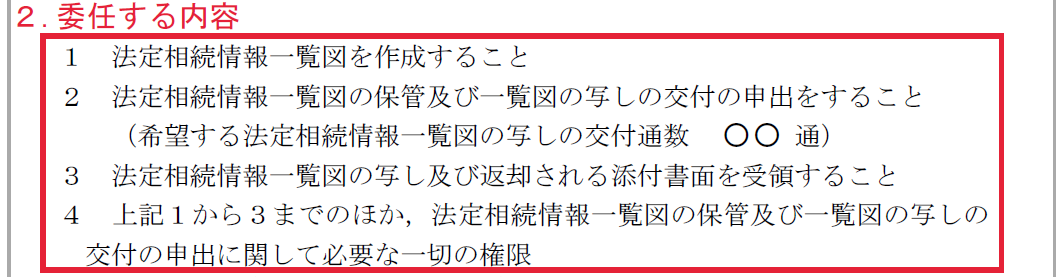

2. 委任する内容

委任する内容については、下図4の1~4の内容と共に、

希望する法定相続情報一覧図の写しの交付通数を記入します。

なお、委任状に記入した交付通数よりも多い通数は、

その委任状では取得できないので注意が必要です。

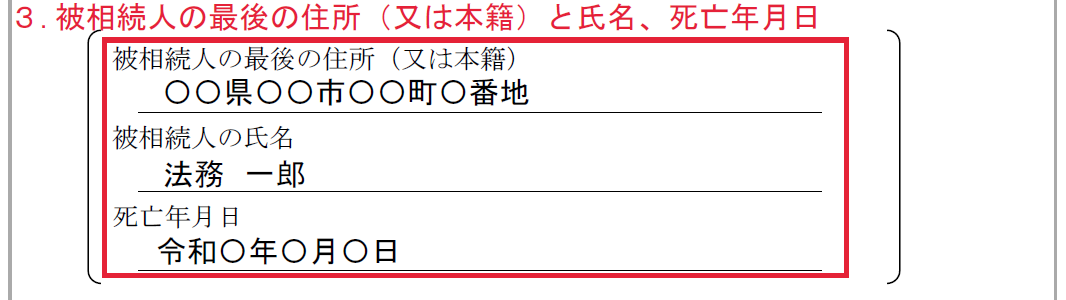

3. 被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、死亡年月日

下図5のように、被相続人の最後の住所(又は本籍)と氏名、

死亡年月日については、被相続人の戸籍や、

住民票の除票(又は戸籍の附票)の記載通りに記入します。

被相続人の戸籍や、住民票の除票等の内容と違いがあれば、

委任状が無効になってしまうので注意が必要です。

また、被相続人の最後の住所を記入するか、

最後の本籍を記入するかで迷うかもしれませんが、

どちらを記入してもかまいません。

ただ、一般的には被相続人の最後の住所を記入しますが、

被相続人の住民票の除票も、戸籍の附票もない場合は、

被相続人の最後の本籍を記入することになります。

4. 委任した年月日

実際に委任する年月日を記入します。

年月日については、印字されたものでも、

委任者本人が記入しても、どちらでもかまいません。

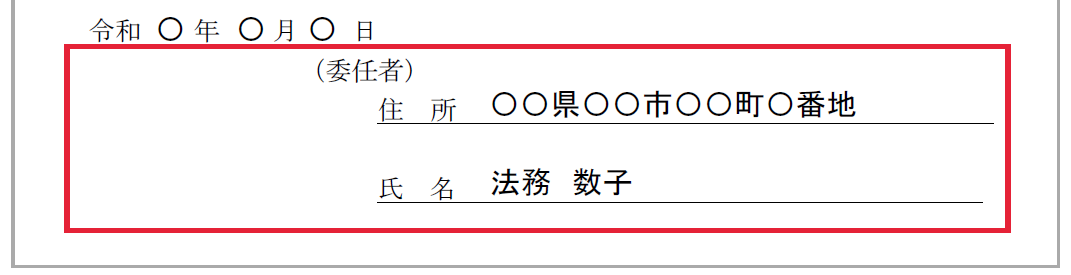

5. 委任者の住所、氏名

委任者は、法定相続情報一覧図の申出人となる人です。

そして、委任者の住所と氏名の記入については、

委任者の住民票 または 戸籍の附票の記載内容と、

一致している必要があります。

また、すべて記名(印字)でも、自署でも、どちらでもかまいません。

法定相続情報一覧図の委任状に印鑑の押印は必要?

法定相続情報一覧図の委任状には、

委任者の印鑑の押印も、代理人の印鑑の押印も、

どちらも必要ありません。

なぜなら、以前までは委任者の押印が必要でしたが、

法定相続情報証明制度について押印の廃止が決まり、

令和3年4月1日から委任者の押印も必要なくなったからです。

ただ、委任者の押印があっても特に問題はないので、

実務的には、委任者が押印していても、押印してなくても、

どちらでも良いということになります。

法定相続情報一覧図の委任状は原本還付できる?

法定相続情報一覧図の委任状は、原本還付の対象ではなく、

原則、法務局に取られる書面となります。

ただし、法定相続情報一覧図に関する以外の内容が、

委任状に記載されているような場合には、

原本還付をしてもらうことは可能です。

法定相続情報一覧図の再交付の委任状は?

法定相続情報一覧図の再交付の委任状は、

最初に申出する時の委任状の様式と同じですが、

「交付」という文言を、「再交付」にした委任状になります。

委任状の様式のダウンロード

法定相続情報一覧図の委任状の様式(白紙)は、

下記リストから自由にダウンロードしてご使用下さい。

Word(ワード)とPDFの2つの形式をご用意しています。

なお、法定相続情報証明制度の利用に必要な書類については、

委任状以外にも「申出書」や「法定相続情報一覧図」等があり、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

「申出書」や「法定相続情報一覧図」については、

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」、

「法定相続情報一覧図とは?」を参照ください。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。