行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

『法定相続情報一覧図は自分でできる?』

『法定相続情報一覧図を専門家に頼まずに自分でやってみたい』

『法定相続情報一覧図を自分で取得するにはどうすれば良い?』

と思われている人も多いのではないでしょうか?

そこで、法定相続情報一覧図は自分(本人)でできるのかと、

法定相続情報一覧図を自分で取得する場合の手順について、

法定相続情報一覧図の取得業務を行っている行政書士が解説いたします。

この記事では、法定相続情報一覧図は自分でできるかどうかと、

自分でする場合の具体的な手順の両方が同時にわかります。

法定相続情報一覧図は自分でできる?

法定相続情報一覧図の作成や取得は自分でできる作業です。

なぜなら、何か特別な技術が必要なわけではなく、

いついつまでにしなければならないという期限もないため、

一般の方でも手間と時間をかければ、自分でできる作業だからです。

しかし、やみくもに自分で進めてしまうと、

必要な戸籍謄本類が不足していたり、

書類の不備や修正で手戻りなどの可能性も高くなります。

特に、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類や、

相続人全員の戸籍謄本類が1つでも不足していれば、

法定相続情報一覧図を取得することはできません。

また、法務局に提出する法定相続情報一覧図は、

決められた形式で申出人側が作成する必要があり、

決められた形式でない場合や、必要事項の記載が無い場合は、

何度でも修正を求められることに注意が必要です。

そのため、法定相続情報一覧図を自分(本人)で取得するには、

最初から抜かりのないように、

あとで困らない手順で進めることが大切なのです。

法定相続情報一覧図を自分で取得する場合の手順

法定相続情報一覧図を自分で取得する場合には、

次の1~5の手順で進めると良いです。

- 相続手続きに必要な戸籍謄本類を役所で取得する。

- 申出書や法定相続情報一覧図など必要書類を用意する。

- 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書類を法務局に提出する。

- 法務局で書類審査が、約2日~1週間行われる。

- 書類審査後、法務局から「法定相続情報一覧図の写し」等を受け取る。

この流れは、法定相続情報一覧図を取得する際の基本的な手順となります。

そこで、上記1~5の手順を、1つ1つ具体的にくわしく解説いたします。

手順1: 相続手続きに必要な戸籍謄本類を役所で取得する。

手順として最初に行う作業は、相続に必要な戸籍謄本等を、

市区町村の役所で取得する作業です。

この作業は、法定相続情報証明制度を利用してもしなくても、

亡くなった方の銀行預金や不動産などの相続手続きを行う場合、

最初にかならず必要な作業になります。

ただ、相続人が子供や孫の場合、父母又は祖父母の場合、

兄弟姉妹や甥姪の場合によって、

取得すべき戸籍謄本類の範囲がそれぞれ異なってきます。

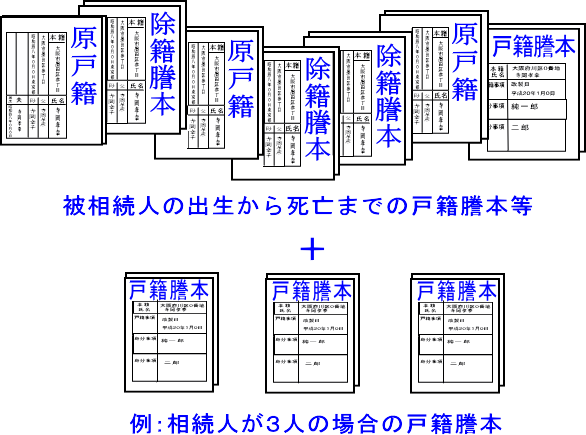

しかし、共通して必要な戸籍謄本類は、

被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本類と、

相続人全員の戸籍謄本類です。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類については、

死亡記載のある戸籍謄本又は除籍謄本1つだけでなく、

次のようにいくつかの除籍謄本と改製原戸籍が含まれます。

そして、被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人になる場合には、

被相続人の父母の出生から死亡までの戸籍謄本類も、

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類に加えて必要です。

もし、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合は、

相続人の住民票の写し又は戸籍の附票も必要になります。

逆に、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合は、

相続人の住民票の写しや戸籍の附票は不要です。

ただ、不動産の相続手続きを予定している場合は、

相続人の住民票の写し又は戸籍の附票が別途必要になるので、

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しておいた方が良いです。

法定相続情報一覧図に相続人の住所なしの場合と、

住所を記載した場合の違いについては、

「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と

住所を記載した場合の違い」でくわしく解説しています。

手順2: 申出書や法定相続情報一覧図など必要書類を用意する。

法定相続情報証明制度の利用に必要な書類として、

基本的に、次の6つの書類の準備や作成が必要です。

法定相続情報証明制度で必要な書類として、次の書類があります。

- 申出書

- 法定相続情報一覧図

- 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の

出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 - 被相続人の最後の住所を証する書面

- 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書

- 申出人の氏名及び住所を確認できる公的な証明書

- 代理人の権限を証する書面

- 相続人の住所を証する書面

ただし、上記すべての書類が、常に必要というわけではありません。

どんな場合に、何が必要になるかは、下記の表をご確認下さい。

| 【必要書類】 | 【必要なケース】 |

| 申出書 | 常に必要 |

| 法定相続情報一覧図 | 常に必要 |

| 被相続人(代襲相続がある場合には、被代襲者を含む)の 出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書 | 常に必要 |

| 被相続人の最後の住所を証する書面 | 常に必要 |

| 相続人の戸籍の謄本、抄本又は記載事項証明書 | 常に必要 |

| 申出人の氏名及び住所を確認できる公的な証明書 | 常に必要 |

| 代理人の権限を証する書面 | 代理人によって申出をする場合に必要 |

| 相続人の住所を証する書面 | 法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要 |

まず、申出書は、常に必要な書類で、

申出書を作成する際には、最新の様式で、

被相続人や申出人の戸籍などを確認しながら作成することが重要です。

なぜなら、戸籍などの内容と違う内容を記載したり、

申出書の様式や書き方を間違えてしまうと、

法務局の書類審査の段階で、補正作業が必要になるからです。

そのため、申出書の様式や書き方については、

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」をご参照ください。

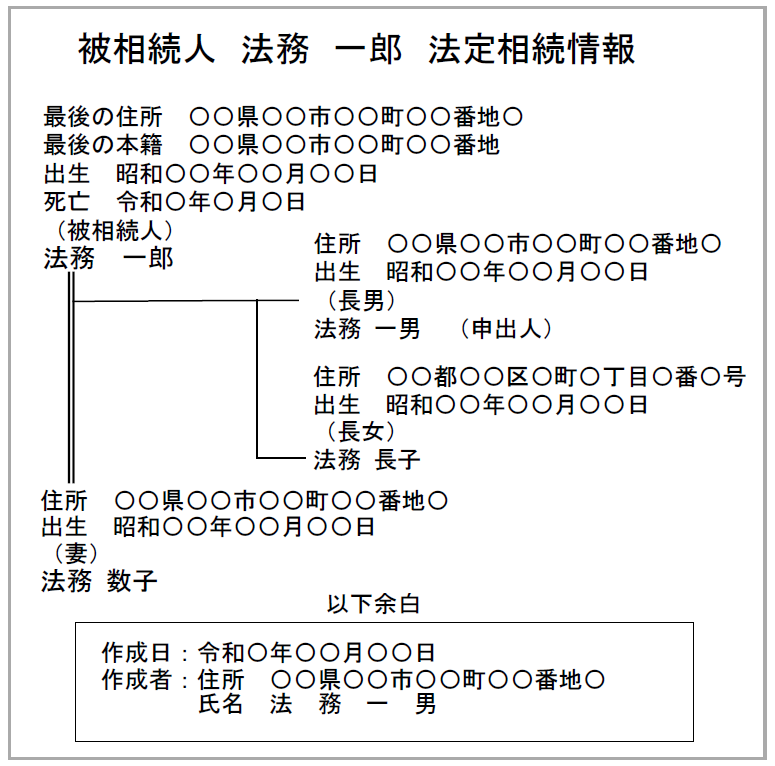

次に、法定相続情報一覧図は、常に必要な書類で、

相続人が子供や孫の場合、父母又は祖父母の場合、

兄弟姉妹や甥姪の場合で、記載の仕方に違いがあります。

法定相続情報一覧図がどういった書類かは、

「法定相続情報一覧図とは?」や、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」をご確認ください。

法定相続情報一覧図の作成については、

「法定相続情報一覧図の作成方法・手書きOK?」で、

くわしく解説しています。

法定相続情報証明制度で必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

申出人の住所と氏名を確認できる公的書類については、

「法定相続情報証明制度で本人確認は?」を参照ください。

委任状の様式と作成方法、印鑑の押印が必要かどうかなど、

法定相続情報一覧図の委任状については、

「法定相続情報一覧図の委任状を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

手順3: 法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書類を法務局に提出する。

法定相続情報証明制度の必要書類がすべて整えば、

法務局に書類を提出します。

ただし、どこの法務局でも良いわけではありません。

法定相続情報証明制度の利用の申出をできる法務局は、

次の4つの法務局のみです。

- 被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地を管轄する法務局

- 被相続人の最後の住所地を管轄する法務局

- 申出人の住所地を管轄する法務局

- 被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局

上記4つの法務局の内から、

申出人(相続人)が自由に選択することになります。

ただ、上記4つの法務局が、

すべて同じ法務局になる場合もあります。

たとえば、被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地と住所地、

申出人の住所地、被相続人名義の不動産のある所在地が、

すべて同じ市町村にある場合です。

逆に、上記4つの法務局が、

すべて異なる法務局になる場合もあるのです。

4つの法務局が同じ場合には選択の余地はありませんが、

異なる場合には、どの法務局に提出したら良いのか、

迷うことがあります。

どの法務局に提出したら良いのかは、

何を重視するかによって、自然に決まってきます。

たとえば、書類を提出した後で、補正や追加提出の心配があり、

その作業を郵送ではなく、直接窓口で行いたい場合には、

申出人の住所地を管轄する法務局が良いと言えます。

逆に、補正や追加提出があっても、

郵送ですべて解決したい場合には、

遠方の法務局でも良いでしょう。

また、制度利用の手続き完了後、5年以内であれば、

追加で必要な枚数分の「法定相続情報一覧図の写し」を、

法務局から再交付してもらうことが可能です。

ただ、「法定相続情報一覧図の写し」の再交付は、

最初に必要書類を提出した法務局でしか再交付してもらえません。

そのため、再交付が必要になる可能性のことも考えた上で、

提出先の法務局を決めておくと良いです。

「法定相続情報一覧図の写し」の再交付については、

「法定相続情報一覧図の写しの再交付の方法」で、

くわしく解説しています。

法務局への書類の提出方法としては、

法務局の窓口に直接出向いて提出する方法と、

郵送で提出する方法があり、申出人(相続人)が選択できます。

もし、郵送提出を選択した場合、

郵便局の書留やレターパックを利用して、

追跡できる形で郵送提出することをお勧めします。

また、完了書類の受け取りについても、

郵送で受け取ることが可能です。

その場合には、法務局に書類を提出する際に、

切手を貼った返信用封筒またはレターパックも一緒に同封して、

宛名に申出人の本人確認書面と同じ住所・氏名を記入しておく必要があります。

返送用封筒についても、

追跡可能な郵便局のレターパックなどを利用した方が良いです。

なお、郵送による制度の利用方法については、

「法定相続情報証明制度の利用を郵送で行う方法」で、

くわしく解説しています。

手順4: 法務局で書類審査が、約2日~1週間行われる。

法務局の窓口に出向いて書類を提出した場合も、

郵送で書類を提出した場合も、法務局内での書類審査には、

通常、1週間~10日ほどかかります。

もし、書類に不備や不足があれば、

法務局から修正や追加提出を求められますので、

申出人 又は 代理人が対応しなければなりません。

法務局から書類の修正や追加提出を求められても、

申出人 又は 代理人が対応しなかった場合、

申出日から3か月を経過したあとで、

法務局が書類を廃棄することもあります。

そのため、法務局での書類審査期間中は、

法務局からの電話連絡があるかもしれないので、

電話連絡を受け取れるように注意が必要です。

なお、法定相続情報証明制度の交付までの期間についてや、

交付までの期間中に注意すべきことについては、

「法定相続情報証明制度」交付までの期間は?を参照ください。

手順5: 法務局から「法定相続情報一覧図の写し」等を受け取る。

法務局での書類審査が無事に終わりますと、

法務局の窓口で書類の受け取りの場合は、

法務局から申出人 又は 代理人の電話番号に連絡が来ます。

連絡を受けてから、申出人 又は 代理人が法務局に出向いて、

「法定相続情報一覧図の写し」や、添付書類を受け取ります。

なお、法務局の窓口で受け取る場合には、

申出人又は代理人であることの本人確認のため、

身分証の提示が必要です。

もし、郵送で受け取りの場合は、

法務局からの電話連絡はなく、返送用封筒にて、

そのまま申出人 又は 代理人の住所宛てに返送されてきます。

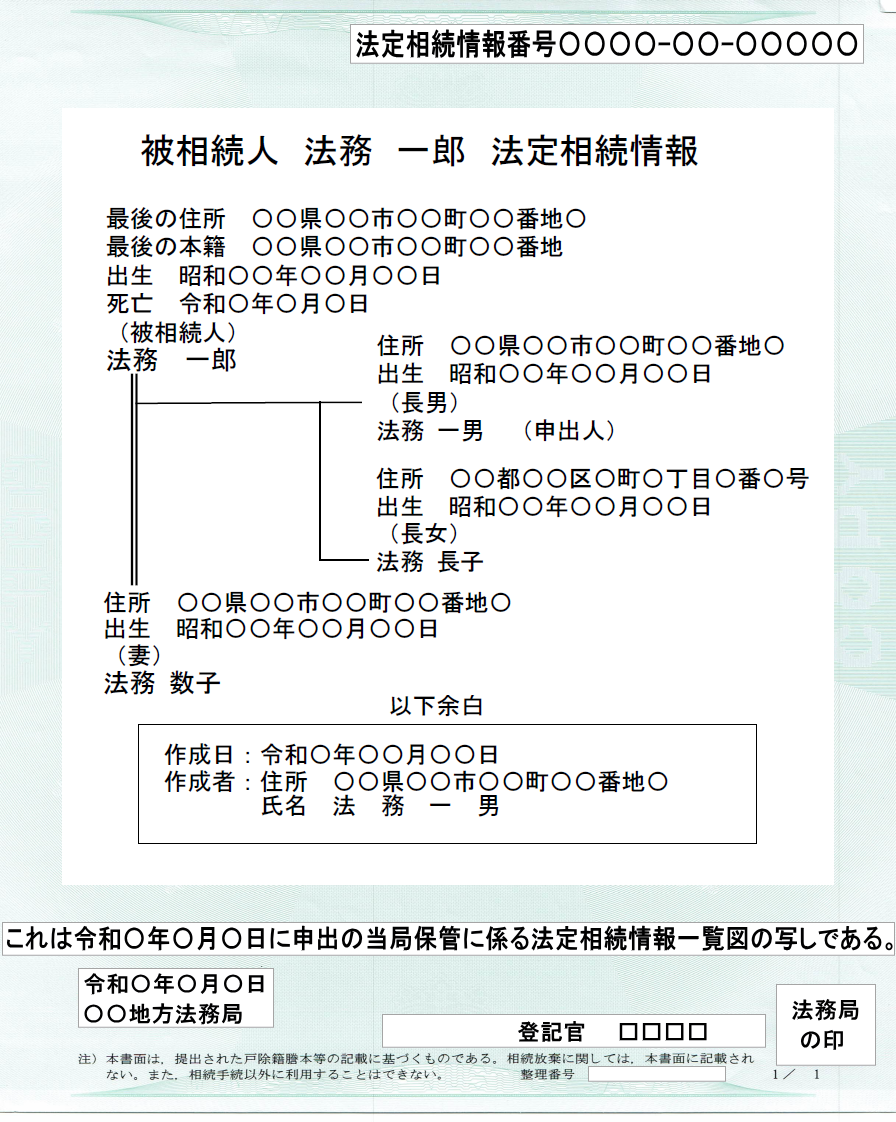

ちなみに、「法定相続情報一覧図の写し」というのは、

下図3の具体例のように、法定相続情報一覧図の下部分に、

法務局名や、法務局の印が記載された書面のことです。

亡くなった方の銀行預金や不動産などの相続手続きの際、

相続に必要な戸籍謄本等の提出の代わりに、

この「法定相続情報一覧図の写し」1枚の提出で良くなるのです。

「法定相続情報一覧図の写し」については、

「法定相続情報一覧図の写しとは?」で、

くわしく解説しています。

以上が、法定相続情報一覧図を自分で取得する方法について、

大まかな流れと細かい判断のすべてとなります。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。