行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

「法定相続情報一覧図はどんな用紙でどのように作成する?」

「法定相続情報一覧図は手書きでOK?」

「法定相続情報一覧図には何を記載すれば良い?」

「法定相続情報一覧図の具体的な作成方法は?」

これらは全て、法定相続情報一覧図を作成する前に、

知っておくべき内容です。

なぜなら、法定相続情報一覧図の作成方法や記入内容が、

決められた内容と1つでも違っていると、

法務局に提出した後で、作り直しになってしまうからです。

そこで、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法について、

相続専門の行政書士がわかりやすく解説いたします。

すべて知っておくと、法定相続情報一覧図の作成で、

困ることはなくなるでしょう。

法定相続情報一覧図はどんな用紙でどのように作成する?

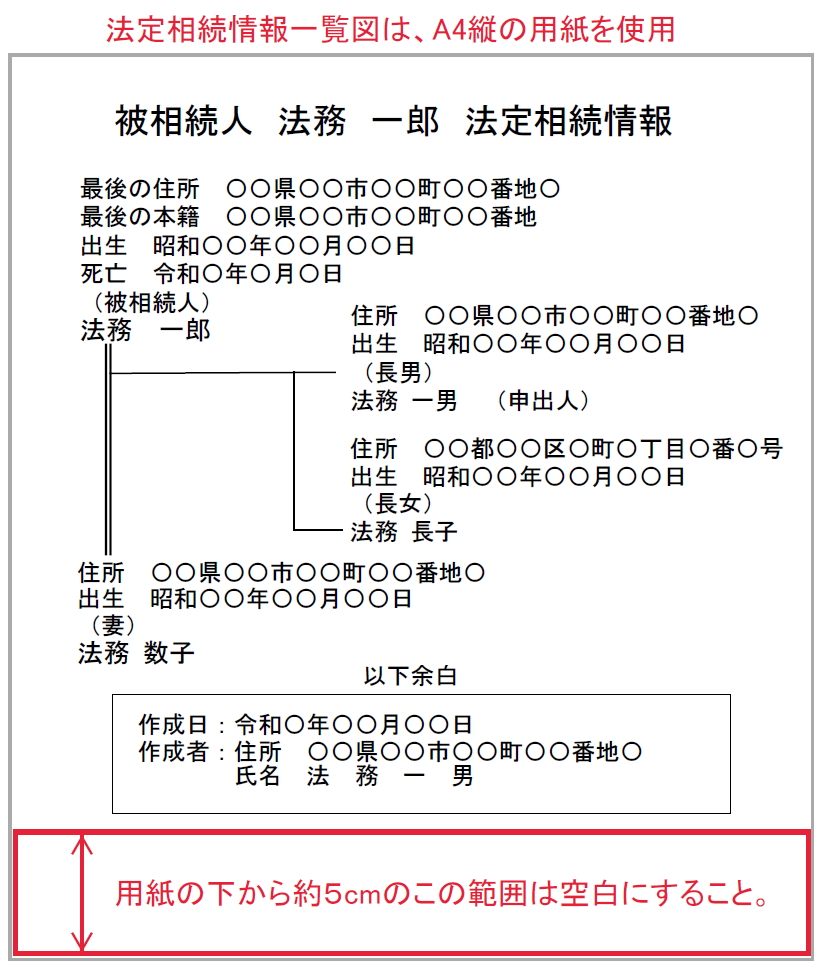

法定相続情報一覧図は、日本工業規格A列4番の丈夫な用紙で、

向きを縦にして、記載内容が明瞭に判読できるように作成します。

丈夫な用紙と言いましても、普通のコピー用紙で十分です。

ただ、下図1のように、用紙の下から約5cmの範囲には、

空白のスペースを確保して作成する必要があります。

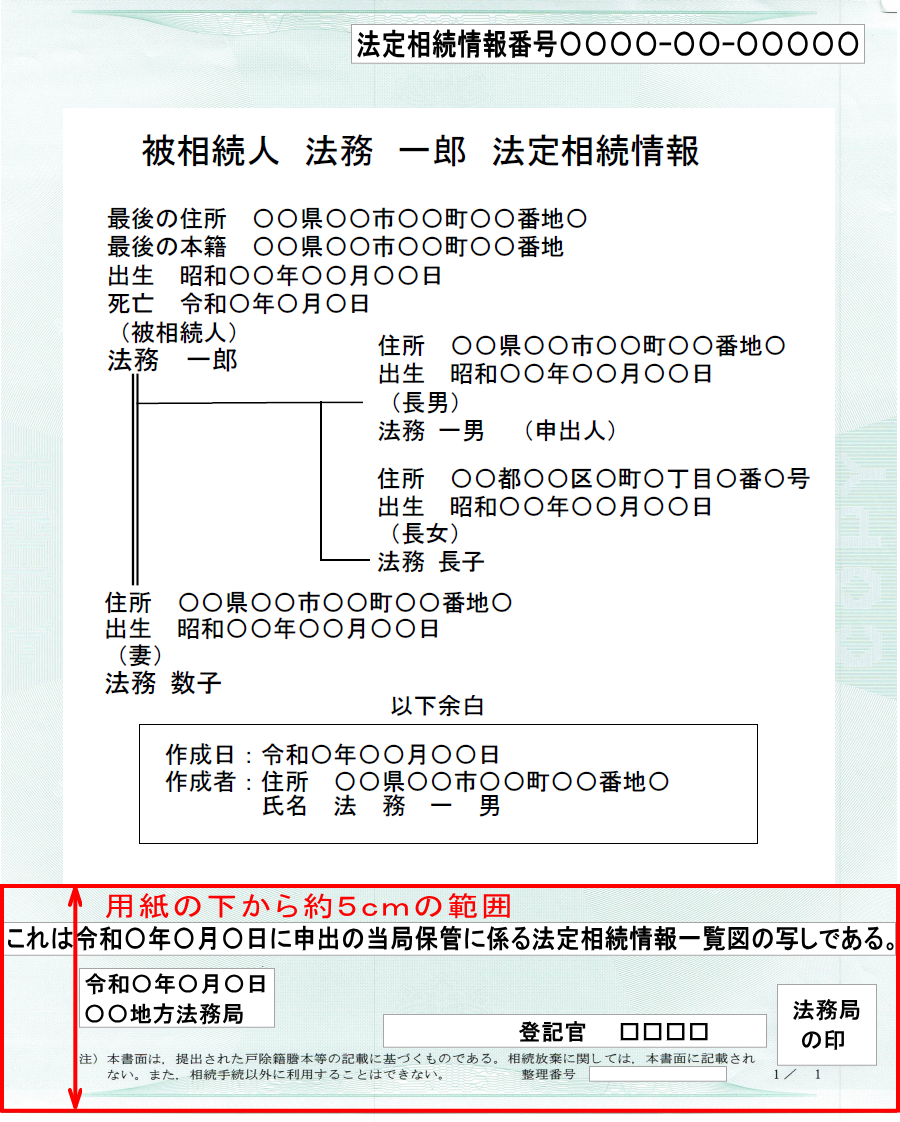

なぜなら、法定相続情報一覧図を法務局に提出した際に、

用紙の下から約5cmの範囲には、下図2のように、

法務局の認証文や、年月日と法務局名、登記官の氏名、

法務局の印などが記入されるからです。

法定相続情報一覧図は手書きでOK?

法定相続情報一覧図は、

パソコンなどで作成して印刷しても良いですし、

すべて手書きでもかまいません。

ただし、すべて手書きで作成する場合には、

黒色ボールペンか黒色インクを使用して、

誰でもはっきりと読める文字にする必要があります。

鉛筆はすぐに消すことができるのでだめで、

摩擦などによって見えなくなるものも不可です。

なお、法定相続情報一覧図は、内容などが間違えている場合、

間違えた箇所に二重線を引いて訂正印を押して訂正する、

といったことができません。

作成方法や記入内容を間違えた場合には、

すべて作り直し、または、すべて書き直しになります。

もし、法定相続情報一覧図を手書きで作成した場合、

作成中に間違えたり、法務局に提出後に間違いが発見されると、

すべて書き直しになってしまうということです。

そのため、法定相続情報一覧図に間違いがあれば、

その箇所だけを直して、差し替えができるように、

パソコンなどで作成することをおすすめします。

法定相続情報一覧図には何を記載すれば良い?

法定相続情報一覧図に記載すべき事項は、次のとおりです。

- 被相続人の氏名、生年月日、死亡年月日、最後の住所

- 相続開始時における同順位の相続人の氏名、生年月日、被相続人との続柄

- (申出人)の記載

- 作成年月日、作成者の住所(代理人なら事務所)、氏名

不動産登記規則(法定相続情報一覧図)第二百四十七条

引用元:不動産登記規則 | e-Gov法令検索

一 被相続人の氏名、生年月日、最後の住所及び死亡の年月日

二 相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日及び被相続人との続柄

そして、記載してもしなくてもどちらでも良い事項は、次のとおりです。

- 被相続人の最後の本籍

- 相続開始時における同順位の相続人の住所

被相続人の最後の本籍は、記載が必須ではありませんが、

法務局では記載することを推奨していますので、

記載しておいた方が良いです。

なお、被相続人の最後の住所を証明する書面(住民票等)を、

添付できない場合には、

被相続人の最後の本籍は必ず記載しなければなりません。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するとどうなる?

相続人の住所の記載は任意ですが、

記載する場合には、

「相続人の住所を証明する書面」の添付が必要になります。

「相続人の住所を証明する書面」とは、具体的には、

「住民票の写し」、「住民票記載事項証明書」、「戸籍の附票」

などのどれか1点のことです。

ただ、不動産の相続登記(相続手続き)も予定していれば、

相続人の住所は記載しておいた方が良いと言えます。

なぜなら、相続人の住所を記載していれば、

法定相続情報一覧図を提出することで、

「相続人の住所を証明する書面」の添付を省略できるからです。

法定相続情報一覧図に住所を記載しない場合と、

住所を記載した場合の違いについては、

「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と

住所を記載した場合の違い」をご確認下さい。

なお、法定相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、

各ケースの法定相続情報一覧図の見本とテンプレートは、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。

法定相続情報一覧図の具体的な作成方法は?

具体的な作成方法は、次のとおりです。

①「被相続人 誰々 法定相続情報」というタイトルを記入する。

用紙の一番上の中央に、

「被相続人 誰々 法定相続情報」と記入します。

誰々 の所には、亡くなった方の氏名を漢字で、

亡くなった方の戸籍または住民票に記載されているとおりに記入します。

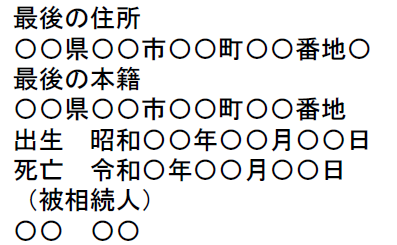

② 被相続人(亡くなった方)の情報を記入する。

被相続人(亡くなった方)の最後の住所、

出生年月日、死亡年月日、

氏名の順番で縦に横書きで記入します。

書き方としては、次のようになります。

最後の〇〇〇〇には、亡くなった方の氏名を記入します。

なお、被相続人の最後の本籍についてのみは、

任意となっていますので、記載しなくてもかまいませんが、

記載しておいた方が安心です。

最後の住所、最後の本籍、出生年月日、死亡年月日、

氏名を記入するときの注意点としては、

被相続人の戸籍謄本や、

住民票の除票又は戸籍の附票の記載通りに記入することです。

また、被相続人の氏名の上に、

(被相続人)と併記します。

法定相続情報一覧図の被相続人が、

誰なのかを特定するためです。

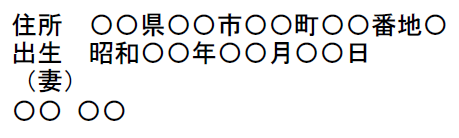

③ 被相続人に配偶者(夫又は妻)がいれば、その情報を記入する。

もし、被相続人に配偶者がいれば、

被相続人の氏名の下に、配偶者の住所、出生年月日、

続柄(夫または妻)、氏名の順番で縦に横書きで記入します。

書き方としては、次のようになります。

最後の〇〇〇〇には、

亡くなった方の配偶者(夫または妻)の氏名を記入します。

配偶者の住所、出生年月日、氏名の記載についても、

配偶者の戸籍謄本や住民票(又は戸籍の附票)に、

記載されているとおりに記入しなければなりません。

ただし、配偶者の住所については任意となっていますので、

記載しなくてもかまいませんが、

記載しておいた方が安心です。

法定相続情報一覧図に住所を記載しない場合と、

住所を記載した場合の違いについては、

「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と

住所を記載した場合の違い」を参照下さい。

また、配偶者の氏名の上に、

(夫)または(妻)と併記します。

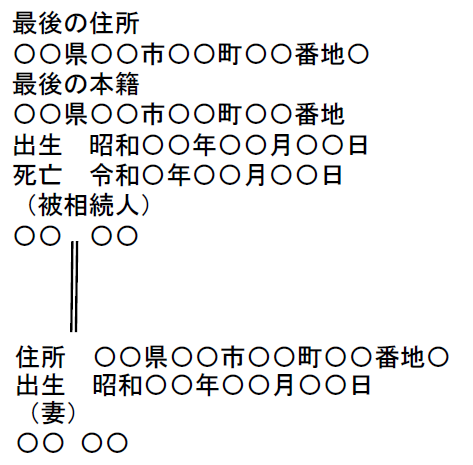

そして、被相続人(亡くなった方)の氏名と、

配偶者の住所や出生年月日などの記載部分とを、

下図のように二重線でつなげます。

二重線でつなぐことで、婚姻関係を意味することになるからです。

配偶者(夫または妻)がすでに亡くなっていれば、

配偶者については何も記載する必要はありません。

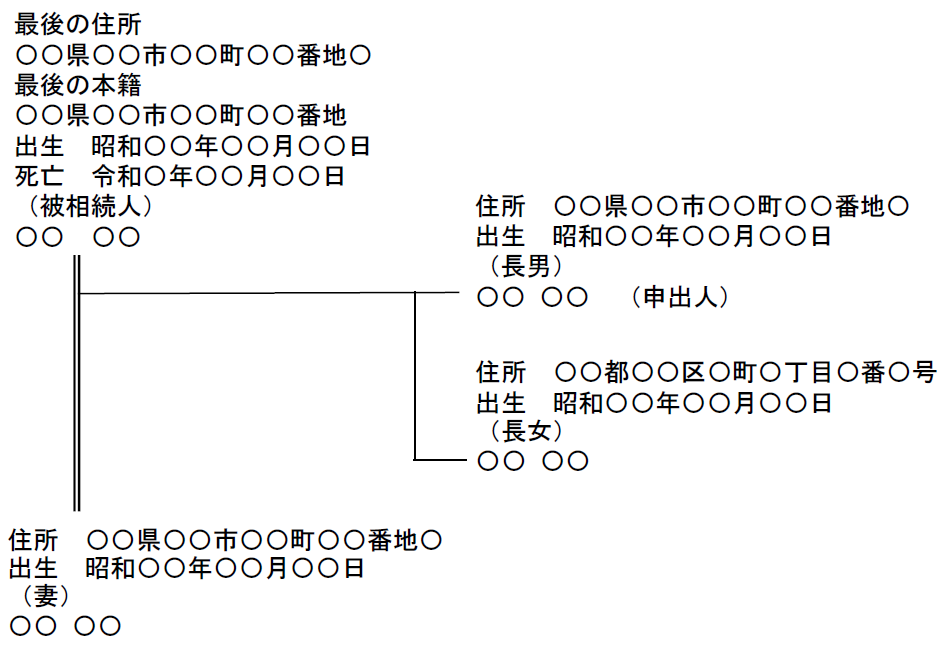

④ 被相続人に子供がいれば、その情報を記入する。

被相続人の最後の住所や氏名などの記載の右横に、

子供全員の住所、出生年月日、続柄(長男、長女・・)、

氏名の順番で、下図のように縦に並べて記入します。

子供の住所や氏名、出生年月日については、

子供の住民票(又は戸籍の附票)や戸籍の記載のとおりに、

記入する必要があります。

ただし、子供の住所については、

任意となっていますので、記載しなくてもかまいませんが、

記載しておいた方が安心です。

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載しない場合と、

相続人の住所を記載した場合の違いについては、

「法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と

住所を記載した場合の違い」でくわしく解説しています。

続柄(つづきがら)については、戸籍に記載されているとおり、

(長男)(二男)(三男)(長女)(二女)(三女)

(養子)(養女)などと記入します。

なお、亡くなった方の子供なら、

以前は、続柄を全員(子)と記入しても良かったのですが、

その場合、相続税の申告手続きなどで、

法定相続情報一覧図が使用できなくなることがあります。

そして、被相続人の氏名と子供の氏名を、

次のように線で結びます。

もし、被相続人の配偶者が生きていれば、

被相続人の氏名と配偶者とを結んだ二重線から、

次のように子供達の氏名を線で結びます。

線で結ぶことによって、

被相続人とその配偶者との子供(相続人)ということを意味するからです。

⑤ 法定相続人が被相続人の子供や孫以外なら、その情報を記入する。

法定相続人が両親の場合には、次のように、

生きている父母の情報を被相続人の情報の左側に記入して、

被相続人の氏名と線で結びます。

法定相続人が兄弟姉妹の場合には、次のように、

(父)(母)を左に記入して、

被相続人の氏名と兄弟姉妹を線で結びます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)がある場合には、次のように、

被代襲者の死亡年月日と、代襲者の情報を記入して、線で結びます。

また、続柄はあくまで被相続人との続柄を記入しますので、

亡くなった方の子供以外の場合には、次のように記入します。

法定相続人が両親の場合・・・(父)(母)

法定相続人が兄弟姉妹の場合・・・(兄)(弟)(姉)(妹)

代襲相続がある場合・・・(孫)(甥)(姪)

なお、法定相続人が子供、両親、又は兄弟姉妹(甥姪)の場合、

各ケースの法定相続情報一覧図の見本とテンプレートは、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。

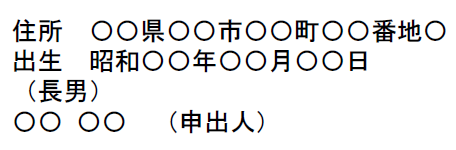

⑥ 申出人になる方の氏名の右横に、(申出人)と記入する。

たとえば、亡くなった方の長男が申出人の場合の書き方は、

次のようになります。

最後の〇〇〇〇は、長男の氏名です。

なお、法定相続情報一覧図に記載する申出人は、

「申出書」に記載する申出人と同じでなければなりません。

「申出書」とは何か、「申出書」の最新様式や記載例、

「申出書」の書き方や様式のダウンロードについては、

「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」を参照下さい。

申出人とは何か、申出人は複数でも良いのか、

申出人になるとどうなるのかなどについては、

「法定相続情報一覧図の申出人について徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

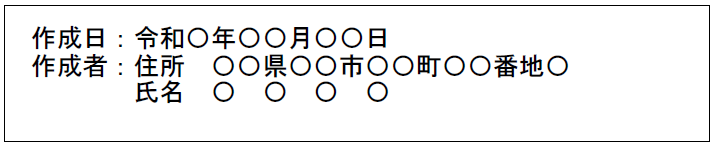

⑦ 作成年月日と作成者の住所と氏名を記入する。

法定相続情報一覧図の用紙の下から約5cmの範囲を、

空白にしておいて、そのすぐ上に、

作成年月日と、作成者の住所、氏名を記入して枠で囲みます。

書き方としては、次のようになります。

最後の〇〇〇〇は、作成者の氏名です。

なお、以前は、作成者の氏名の右横に、

作成者の印が必要でしたが、押印廃止の決定により、

令和3年4月1日より押印は不要となっています。

ただ、作成者の記載の仕方や内容に間違いがあると、

あとで作り直しになってしまうこともあるので、くわしくは、

「法定相続情報一覧図の作成者の記載方法と例」をご確認下さい。

以上が、法定相続情報一覧図の具体的な作成方法となります。

法定相続情報一覧図を作成する際の注意点は?

法定相続情報一覧図の作成で、

注意すべきことは次の2点です。

- すでに相続放棄をしている法定相続人がいても、

法定相続人として、氏名、出生年月日、

続柄を記入しなければなりません。 - 遺言書により相続分が無い人がいても、

法定相続人であれば、氏名、生年月日、続柄を、

法定相続情報一覧図に記載する必要があります。

なぜなら、法定相続情報一覧図は、

法定相続人全員を記載する書面だからです。

法定相続情報一覧図の作成でよくある間違いは?

法定相続情報一覧図を作成する際に、

記載する必要がない内容を記載してしまうと、

作り直しになってしまいます。

特に間違えやすいのは、次の内容を記載してしまうことです。

- 相続放棄をしている旨

- 法定相続人の相続持分

- 被相続人よりも先に死亡した人の氏名や生年月日

- 離婚した元配偶者

- 相続欠格に該当している旨

これらの内容は、

法定相続情報一覧図に記載してはいけません。

記載する必要がない内容を記載してしまうと、

法務局に提出した後で、作り直しになってしまうので注意が必要です。

なお、法定相続人が子供、両親、兄弟姉妹(甥姪)の場合など、

各ケースの法定相続情報一覧図の見本とテンプレートは、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」を参照下さい。

法定相続情報証明制度を利用する場合には、

法定相続情報一覧図の作成以外にも、

申出書や、出生から死亡までの戸籍謄本等なども必要です。

法定相続情報証明制度に必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等については、

「出生から死亡までの戸籍謄本とは?」を参照ください。

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。