行政書士・土地家屋調査士 寺岡 孝幸(てらおか たかゆき)

保有資格:行政書士、土地家屋調査士。

取扱い分野:法定相続情報証明制度など相続関連手続き全般。

経歴:開業以来19年間、相続手続きに関する業務を行っています。

行政書士・土地家屋調査士のプロフィールはこちら

法定相続情報一覧図には、被相続人に関しては、その氏名、

生年月日、最後の住所および年月日を、相続人に関しては、

相続開始の時における同順位の相続人の氏名、生年月日、

及び被相続人との続柄を記載することとされています。

(※不動産登記規則第247条第1項第1号及び2号)

そのため、被相続人(亡くなった方)の住所は、

法定相続情報一覧図に必ず記載しなければなりません。

しかし、相続人の住所は、

法定相続情報一覧図に記載しても良いですし、

記載しなくてもかまいません。

つまり、被相続人の住所の記載は必須ですが、

相続人の住所を記載するかどうかは、申出人の任意ということです。

ただ、法定相続情報一覧図に相続人の住所記載なしの場合と、

相続人の住所を記載した場合とでは、添付書類や、

あとあとの相続手続きの際に違いが出てきます。

そこで、法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と、

相続人の住所を記載した場合の違いについて、

相続手続き業務を行っている行政書士が解説致します。

この記事では、法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合と、

相続人の住所を記載した場合の違いがわかります。

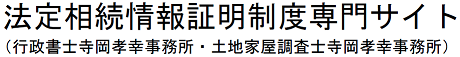

法定相続情報一覧図に住所の記載なしの場合

下図1のように、法定相続情報一覧図に相続人の住所がなくても、

「法定相続情報一覧図の写し」の交付の申出には、特に問題ありません。

法定相続情報一覧図に相続人の住所がない場合は、

「法定相続情報一覧図の写し」の交付の申出をする際に、

相続人の「住所を証する書面」の添付が不要になるだけです。

しかし、そのあとの各種の相続手続きをする際には、

「法定相続情報一覧図の写し」だけでなく、

相続人の「住所を証する書面」についても、

別途添付しなければならなくなることがあります。

たとえば、次の相続に関する手続きでは、

相続人の「住所を証する書面」を別途添付しなければならなくなります。

- 不動産(土地や家屋)の相続手続き(名義変更手続き)

- 家庭裁判所での遺言書の検認手続き(遺言書がある場合のみ)

これらの手続き以外でも、手続き先によっては、

相続人の「住所を証する書面」が、

別途必要になることもあるので注意が必要です。

ちなみに、相続人の「住所を証する書面」というのは、

具体的には、次のいずれかの書面のことです。

- 住民票の写し

- 住民票記載事項証明書

- 戸籍の附票

上記のいずれかの書面を取得するには、

郵送で取得する場合の郵送代を除いて、

役所手数料が300円~400円程度かかります。

そのため、「法定相続情報一覧図」に相続人の住所なしで、

あとの各種相続手続きでも「住所を証する書面」が不要なら、

その役所手数料がかからなくなるというメリットはあります。

しかし、あとの相続手続きのことを考えると、

法定相続情報一覧図には、相続人の住所を記載しておいた方が安心と言えます。

相続人全員の住所を法定相続情報一覧図に記載していれば、

住所変更の場合以外、住所のことで困ることは無いからです。

なお、法定相続情報一覧図に記載の住所に変更があった場合は、

「法定相続情報一覧図の住所変更したら?」を参照下さい。

法定相続人が、被相続人の子供の場合、父母又は祖父母の場合、

兄弟姉妹や甥姪の場合の法定相続情報一覧図の各見本などは、

「法定相続情報一覧図の見本とテンプレート」をご確認下さい。

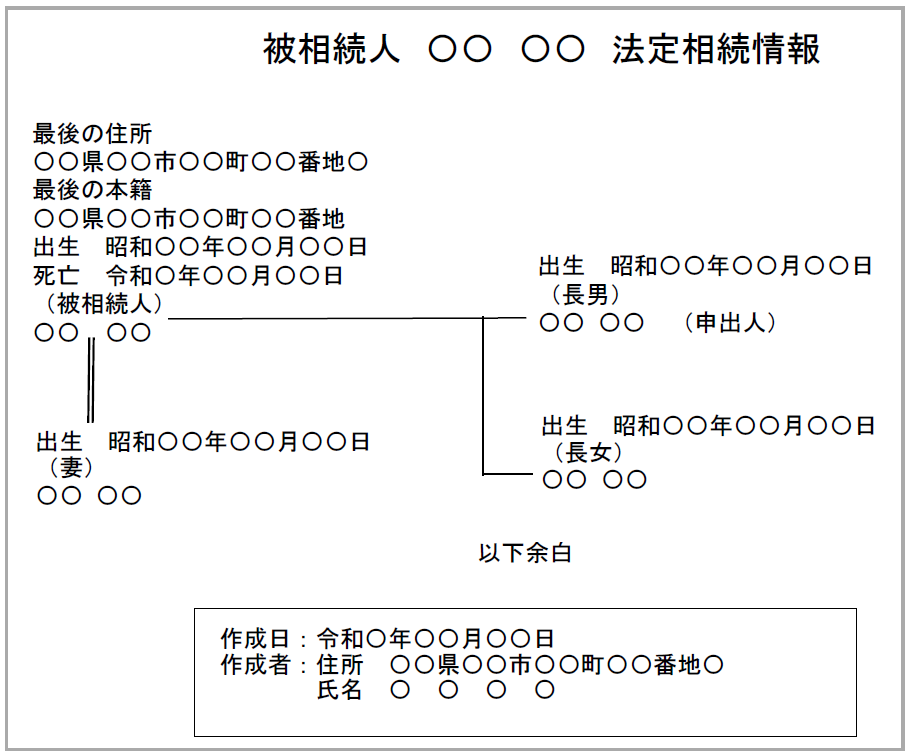

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した場合

下図2は、法定相続情報一覧図に、

相続人全員の住所を記載した場合の例です。

法定相続情報一覧図に、相続人の住所を記載した場合には、

「法定相続情報一覧図の写し」の交付の申出をする際に、

相続人の「住所を証する書面」の添付が必要になります。

なぜなら、法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載した時は、

申出書にその住所を証する書面を添付しなければならないと、

不動産登記規則第247条第4項で定められているからです。

相続人の「住所を証する書面」とは、

具体的には、相続人の「住民票の写し」または、

「住民票記載事項証明書」、若しくは「戸籍の附票」の事です。

もし、次の相続に関する手続きの内、

1つでも今後予定している手続きがある場合には、

法定相続情報一覧図に住所を記載しておく方が良いです。

- 不動産(土地や家屋)の相続手続き(名義変更手続き)

- 家庭裁判所での遺言書の検認手続き(遺言書がある場合のみ)

なぜなら、上記の不動産の相続手続きや検認の手続きでは、

相続人全員の「住所を証する書面」が必要だからです。

もし、法定相続情報一覧図に相続人の住所がなければ、

不動産の相続手続きや検認の手続きなどの際に、

法定相続情報一覧図の提出だけでなく、

相続人の「住所を証する書面」も提出しなければならなくなります。

逆に、法定相続情報一覧図に相続人全員の住所の記載があれば、

不動産の相続手続きや検認の手続きなどの際に、

相続人の「住所を証明する書面」を省略できるメリットがあるのです。

なお、法定相続情報証明制度では、

法定相続情報一覧図だけでなく、申出書や、

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本類も必要です。

法定相続情報証明制度で必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」で、

くわしく解説しています。

法定相続情報一覧図の被相続人の住所についての注意事項

被相続人(亡くなった方)の最後の住所については、

法定相続情報一覧図に必ず記載しなければなりません。

ただ、被相続人の最後の住所というのは、

実際に住んでいたかどうかは関係なく、

役所で住民登録していた最後の住所のことです。

そして、被相続人の死亡時の「住民票の除票」、

または「住民票記載事項証明書」、もしくは「戸籍の附票」を、

添付書類として提出して、最後の住所を証明することになります。

なお、法定相続情報証明制度で必要な書類については、

「法定相続情報証明制度の必要書類を徹底解説!」を参照下さい。

自分で法定相続情報証明制度の利用をお考えの方は、

「法定相続情報一覧図を自分で取得する方法」で、

制度の利用手順(進め方)がわかります。

もし、相続に必要な戸籍謄本類の取得と、

「法務局の法定相続情報一覧図」の取得を、

↓両方とも短期間で楽に解決したいという方はこちら↓

相続に必要な戸籍謄本類と法務局の法定相続情報一覧図の取得に困っていませんか?

このページを読んだ人は、次の関連性の高いページも読んでいます。